| 神経解剖学実習マニュアル 川野 仁、野上晴雄、船戸和弥、川村光毅 |

☆指定教科書[神経解剖学、新見嘉兵衛著、朝倉書店 ISBN-254-31024-2 C3047 P6077E]の頁番号を示す。

*印は関連のあるサイトにリンク 2002年09月13日

神経解剖学実習(第1回目)

・脳重を測る (☆P8, 9)

①脳のなりたちと区分を理解する(スケッチ① 脳の概観)。 (☆P10, 11, 12,

13, 14, 15,

16)

脳のなりたちと区分を理解する。

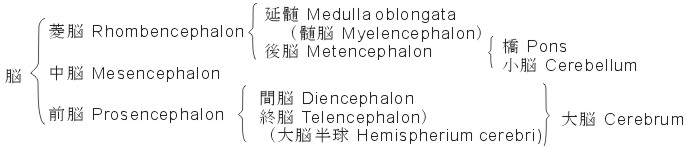

脳の分類

②脳膜を観察し、その構造を理解する。 (☆P190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198)

| 硬膜 dura mater: | 頭蓋骨に付着 |

| クモ膜 arachnoidea: | くも膜下槽:クモ膜下腔の広所 |

| くも膜顆粒 | |

| 軟膜 Pia mater : | 脳の表面に密着 |

③脳底の観察(スケッチ②)必要に応じてクモ膜を除去 (☆P200)

動脈 椎骨動脈と内頸動脈の枝を同定する。

前大脳動脈

中大脳動脈

後大脳動脈とそれらの間の交通動脈により大脳動脈輪circulus

arteriosus cerebri(ウィリスの動脈輪arterial circle of Willis)をつくる。

間脳底部:視交叉、漏斗、乳頭体 (☆P116)

脳神経* :12対 (☆P57,125)

④大脳皮質外側面の観察(スケッチ③)必要に応じてクモ膜を除去

動脈:中大脳動脈 etc. (☆P201)

静脈:上大脳静脈、浅中大脳静脈、下大脳静脈 (☆P203)

大脳皮質の各葉の境界 (☆P124)

前頭葉*、頭頂葉*、後頭葉*、側頭葉*

⑤

後大脳動脈と上小脳動脈の間を切断したあと、脳幹をはずす。

脳幹の切り方

| *上丘と下丘の間と乳頭体の後ろを結ぶ線で切断する。 両側からメスを入れる。

|

|

⑥ 脳刀を用いて大脳半球を正中断し、内側面を観察する。

動脈:前大脳動脈、後大脳動脈とその枝 (☆P201)

第三脳室(Ventriculus tertius):脈絡叢(plexus chorioideus) (☆P194, 195)

間脳:視床(Thalamus)と視床下部(Hypothalamus)(下垂体はない)

交差:脳梁(Corpus callosum)、前交連、後交連 (☆P133)

大脳溝(Sulci cerebrales)と大脳回(Gyri cerebrales)(☆P126,

132)

(帯状溝、頭頂後頭溝、鳥距溝、海馬溝など)

乳頭体、視交叉、漏斗

視床間橋、脳弓*、透明中隔*、松果体

中脳水道

⑦

左側大脳半球の血管を除去し、外側面を観察する。(スケッチ⑤)

大脳溝と大脳回を同定する。(☆P127)

大脳皮質分野(Brodmann)と機能中枢(☆P139, 140, 141, 143)

神経解剖学実習(第2回目)

⑧ 島(Insula)*の剖出 (☆P130,156)

左側の大脳半球の外側溝の上下に沿ってメスで脳実質(弁蓋)を削り取る。

中大脳動脈を観察する。

| 前頭弁蓋 頭頂弁蓋 側頭弁蓋 |

|

⑨ 連合線維の剖出(スケッチ⑥)左側の脳を用いる。 (☆P147,148)

島の輪廓に沿ってピンセットで脳実質をそぎ取る。(線維の走行と一致してはぎ取る)。

上縦束(Fasciculus longitudinalis superior)

下縦束(Fasciculus longitudinalis inferior)

鈎状束(Fasciculus uncinatus)

弓状線維(Fibrae arcuatae cerebri):隣同士の脳回を連絡する。

⑩ レンズ核(Lentiform nucleus)の剖出(☆P154, 155, 156, 157,

158, 159, 160)を読んで大脳核を理解する。

1)島の皮質の灰白質をはぎ取る。

2)島の皮質の白質をはぎ取る。

3)前障(Claustrum)(脳の皮質の深層にある灰白質)をはぎ取る。

4)前障の下の外包(Capsula extema)をはぎ取る。 :非常に薄い。

5)レンズ核(灰白質の塊)を剖出する。

⑪ 放線冠(Corona radiata)の剖出(スケッチ⑦) (☆P151)

レンズ核の周囲の白質(上、下縦束など)を放射状にはぎ取る。

| ・視放線(Radiatio optica), 聴放線(Radiatio acustica) ・内包(Capsula interna) |

|

神経解剖学実習(第3回目)

小脳(Cerebellum)の解剖

⑫外観の観察(スケッチ⑧)上面より観察 (☆P86, 87, 88)

小脳溝(Fissurae cerebelli):第1裂(Fissura prima)、水平裂(Fissura

horizontalis)

小脳回(Folia cerebelli)

小葉(Lobulus)

片葉(Flocculus) 血管の観察

⑬小脳脚(Pedunculi cerebellares)の剖出(左側のみ)(スケッチ⑨)

小脳の線維連絡をよく理解して観察する。(☆P89, 90, 91,

92, 93)

1)中小脳脚: 橋と小脳を連絡

最も外側にある(小脳実質を削って露出)。

2)下小脳脚: 延髄と小脳を連絡

中小脳脚の内側下方の小脳実質を削る。

3)上小脳脚:中脳、視床と小脳を連絡

(注)片葉と脈絡組織はそのままにしておく(☆P83)

⑭メスで両側小脳脚を切断し、小脳を切り離す。(片葉は小脳につける)

小脳下面の観察(スケッチ⑩)(☆P87)

虫部垂(Uvula vermis)

虫部錐体(Pyramis vermis)

⑮小脳核(Nuclei cerebellaris)の観察(スケッチ⑪)(☆P92, 93, 94)

脳刀で小脳を水面かあるいは前頭面で切半する。

・歯状核(Nucleus dentatus)、室頂核(Nucleus fastigii)、球状核(Nucleus

globosus)、栓状核(Nucleus emboliformis)

うまくでない場合は、さらに薄くスライスしてみる。

神経解剖学実習(第4回目)

辺縁系(Limbic system)の解剖 情動の中枢(☆ P135, 136)

線維束の剖出に用いた大脳半球(左側)を用いる。

⑯海馬(Hippocampus)の剖出(スケッチ⑫)

内側面で側頭葉と間脳の間を開く

・海馬采(Fimbria)(白質)- 脳弓(Fornix)へと続く

・歯状回(Gyrus dentatus)(灰白質)

線維連絡をよく頭に入れてから、観察する。

最後に鈎の近くでメスで滑面をつくり、ルーペで海馬の構造を肉眼的に観察する。

⑰帯状束(Cingulum)の剖出 (☆P136, 148)

帯状回(Gyrus cinguli)の実質(灰白質)を脳梁(Corpus callosum)に沿って浅く削る。

梁下野(Area subcallosa)→帯状回→海馬旁回(Gyrus parahippocampalis)→鈎(Uncus)

⑱脳弓(Fornix)*の剖出(スケッチ⑬)

(☆P136,152)

海馬采 → 脳弓 → 乳頭体(視床下部)

この間を脳室壁を削って露出させる。

⑲側脳室(Ventriculus lateralis)の観察(スケッチ⑭)

脳梁を一部取り去って、側脳室を見る。

・脈絡叢

・尾状核(Nucleus caudatus)

・視床線条体静脈(☆P204)

・分界条(扁桃体からの線維路)

⑳前頭断面の観察(スケッチ⑮~24)(☆ P155,

156, 157, 158)

右側の大脳半球をほぼ10等分(両端は厚めに)

・脳梁(☆図8-37,40,44, 45)・前交連(☆図8-37,40)

・大脳核(尾状核(☆図8-39,40,41,42,43)、レンズ核(☆P159))

・内包(☆図8-40,41,42)

・視床(☆図8-41,42)

・視床下部:視交叉(☆図8-40)、漏斗、乳頭体(☆図8-41)

・第3脳室、側脳室(☆図8-40,41,42,43,44,45)

神経解剖学実習(第5回目)

脳幹(Brain stem)の解剖

21 脳幹の背側面の観察(スケッチ25)(☆P81,

82, 83)

脳幹の区分(☆P55, 56, 57)

第4脳室(Ventriculus quartus)

22 脳幹横断面の観察(スケッチ26~33)(☆ P65)

ほぼ8等分

①中脳(☆P97)(上部)(☆P98)(下部)

中脳水道、赤核、黒質、大脳脚、中心灰白質、動眼神経核、中脳網様体、上丘、下丘、脚間核

②橋(☆P71)(下部)(☆P75)(上部)

橋核、橋縦束、中小脳脚、顔面神経核、三叉神経核、内側毛帯、上小脳脚、橋網様体、前庭神経核

③延髄(☆P62)(上部) (☆P61)(下部)

錐体、オリーブ核(副オリーブ核)、縫線核、弧束核(孤束)、疑核、迷走神経背側核、舌下神経核、三叉神経脊髄路核、延髄網様体

[終わりに]

それぞれの部位の機能と線維連絡を説明したものをスケッチのあとにつけて提出すること。

このホームページに関するご意見・お問い合わせは船戸まで

Copy Right Imformation. (C) All rights reserved. 1999

This page is maintained by K. Funato

(Deptment of Anatomy, Keio University School of Medicine, Japan)