脳は脊髄の上に続いている大きく膨らんだ中枢神経部である。頭蓋腔を充たしている軟らかい器官で、その形はほぼ卵形に近い、その大きさはおよそ矢状径160~170mm,幅140mm、高さ125mmあり、重量は平均して男が約1390g,女が約1250gで、男性の脳は女性の脳も平均値において約140g重い。しかしこれをそのまま男女間の知能の差と考えてはならない。

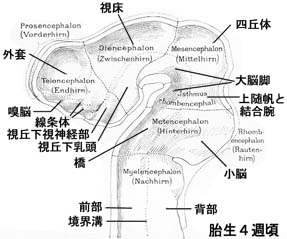

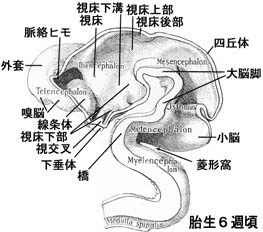

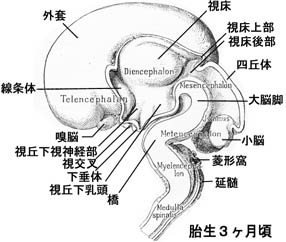

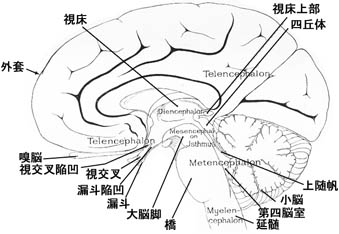

脳は発生学的には神経管という外胚葉性の管の上端が複雑化して生じたもので、神経管の下の方の部分は脊髄となる。神経管の上端の脳になる部分は間もなく3個の膨大部を生じる。これらを前から後へ前脳胞・中脳胞・菱脳胞と名付ける。前脳胞はさらに著しく発達して終脳はまた大脳ともいい、大きく左右に向かって膨隆し、そのおのおのが半球状を呈しているので、これを大脳半球という。中脳胞はあまり発達しないが、菱脳胞はさらに分化して橋・小脳・延髄の3部に分かたれる。このうち橋と小脳を合わせて後脳、延髄のことを髄脳という。この区分を表示すると、つぎの通りである。

「A」菱脳(Rhombencephalon)・・髄脳(Myelencephalon)(延髄)

・後脳(Metencephalon)(橋・小脳)

「B」中脳(Mesencephalon)(中脳蓋・被蓋・大脳脚)

「C」前脳(Prosencephalon)・・間脳(Diencephalon)(視床・視床下部)

・終脳(Telencephalon)・・大脳(大脳半球)

菱脳峡(J(I)sthmus rhombencephali)、脊髄(Medulla spinalis)

このようにして出来上がった脳の全体を見るとおおざっぱに考えて、間脳・中脳・橋・延髄が比較的細くてその中軸をなし、これから大脳と小脳とが膨隆しているとみられる。それで、この中軸部を脳幹と総称することがある。これは正規の解剖学名ではないが、重要な呼称である。ただしどの範囲までを脳幹と呼ぶかは人によりずいぶん異なっていて、一定しない。一般には中脳・橋・延髄を脳幹という。

神経管の壁が上記のように形態変化を受けるに伴って、内部の管腔もまた著しい変化を来す。すなわち神経管の膨隆したところでは管腔もまたこれに伴って拡大して脳室を作っており、神経管がほぼ原形を保っている部位では内腔もまた単純な管として止まっている。

最終更新日:2010年12月20日