| その1 | その2 | その3 | その4 | 目次 |

脳と精神は如何に出会うか(その1)

- 1] 序曲/プロローグ(Prologue)―脳と精神

- 2] 音の響きと聴受(音楽傾聴)

- 3] 聴覚と視覚-音楽と言語

- 4] 芸術(とくに音楽)における視聴覚合体論

- 5] 音楽の表現形態(演奏)と能動性皮質(前頭葉)について

- 6] 音と言葉と形象

- 7] Gestalt 認識の生理学

- 8] 情動表現と脳内機構

- 9] リズム/テンポとズレの生理学

- 10] 高次神経活動(=ヒトの精神活動)の要諦と精神医学

- 11] 条件反射と心の問題

- 12] 脳と精神の科学の発展と思春期における自我の形成と情操教育

- 13] エピローグ(Epilogue)

1]序曲/プロローグ(Prologue)―脳と精神

この標題は様々に解釈できる。何が共通のキーワードで、何が脳と精神(=心)の接点であるか。言葉であろうか?それとも情動であろうか?それともGestaltであろうか?これらの会合の仕方はどのようになされ、脳の何処で生起するのであろうか。とにかく冒頭の呼びかけとしてはあまりに遊戯的すぎるからもう少し姿勢を正さねばなるまい。

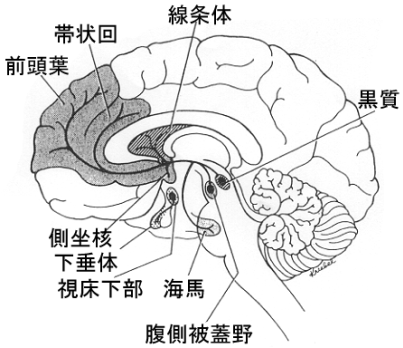

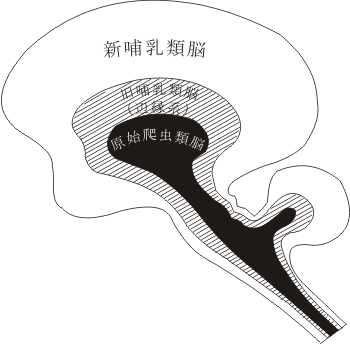

脳の機能について言えば、魚では脳幹レベル、両生類では中脳レベル、爬虫類では間脳・辺縁系レベル、下等哺乳類では大脳レベルという風に動物が高等になるにつれて、中枢神経系の尾方に宿っていた主要な神経系の作用が次第に頭方に移動することが知られている。神経作用頭端移動の法則Gesetz der kranialen Wanderung von nervösen Funktionen (Herric)と言われるものである。ところで、脳の高次機能は大別して、認知機能と情動機能に分けられる。サカナにもカエルにも認知/認識機構は当然備わっている。高等な動物がより高い認識能力を発揮できるのは、その動物がより高次の機能を発揮できる脳を持っていると言うことである。ヒトが高いレベルの認知機能を発揮できるのは、言葉(パブロフの条件反射第二次信号系)すなわち、信号の信号化を理解できる段階に達した脳を働かせていることに基づくものである。この段階に達しない、より低次元の感覚的認識(認知)は広く動物一般に認められるものである。すなわち、感覚器官を通じて入った外界からの刺激入力が大脳皮質の第一(次)知覚野(V-1、A-1、S-1とか)およびこれとほぼ同一のレベルで反応する発達段階のものが存在する。

同時に、大脳辺縁系、とくに扁桃体を中心とした情動の機構についても、単に無条件反射的に反応するレベル(魚、両生類)から大脳皮質が関与する条件反射的(第一次信号系の)低レベル認知が関与する下級~中等哺乳類レベルのものから、第二次信号系が関与するヒト(およびチンパンジー)に近い高等哺乳類レベルにまでいわゆるヒエラルキーが存在する。すなわち、認知機構同様にあらゆる動物に、当然のことながら、情動機構が備わっており、しかもその動物のもつ脳の発展段階に応じた発現の仕方がある。ここに一般共通性と特殊独自性が同時に存在する。認識機構において、言語機能の有無により決定的な、また、質的な相違がみられることは容易に理解できる。同様に、脳内構成として一般的に新皮質よりも“下層”の構造に位置する辺縁系の働きに大きく依存すると見られている情動機構においても、それが言語機能と結びついたとき、量・質の両面で本質的な差異が生じる。つまり、情動機能は高次の認識機構が基盤/根底にあったときに、芸術や文学の分野において格段に高いレベルの機能が発揮される。逆も亦然りである。

ここで冒頭に掲げた2つの高次機能、すなわち認知機能と情動機能が邂逅する。

ここで、脳研究者が考察できることは何か?ヒトの場合、後連合野の中にarea40、area39が大脳皮質内に形成されている。それぞれ縁上回、角回に相当し、頭頂連合野に属しているが、機能的には感覚性(受動的)言語野(ここの障害で感覚性失語症が現れる)とか、観念性行為構築(ここの障害で失行症、失認症が現れる)とか言われている領野である。統括的にあるいは概括的に全体としてまとまった形を造り上げようとする行為に関係する皮質域と言うことが出来る。即物的に言えば、図や絵画を描くときの全体的バランスの取り方がここに含まれ、視覚的には物体(絵画を含めて)を一個のまとまった形態 Gestalt として認知すること、聴覚的には、単音や複合音、高さの異なる2つ以上の音が同時に響くことによって合成された和音、それも二つ以上の音が一定の、簡潔な比例関係に基づいて和する協和音と、複雑な比例による不協和音、またこの協和・不協和音や旋律(メロディー)などの音が或る一つの音-主音・主和音-を中心に統一的にまとまりを形成している音組織としてのいわゆる調性、さらにはこれにリズムの加わった全体的響きとしての音楽(作品)の認知がこの領野においてなされる。また、言語活動における概念形成という面からみてもこの領野は大切な役割を果たしている。つまり、この領野の全体がうまく働き総合的に調和のとれた思考の路筋(Gedankengang)が施行されるに足るだけの能力が獲得されて初めて、人間社会においてコミュニケーションの内容が正しく伝えられるようになる。このように areas 39, 40 において認知される視覚や聴覚の全体的調和や概念形成、思考伝達までを含めると、広い意味での具象化されたもの、即ちこの感覚性言語野において、例えば音楽(作品)を構成する個々の要素と、それが総含されて形成される全体的形姿との相関的・同時的認知によってもたらされる一個の全体像=音楽(作品)を指して用いられる「形姿」「形態」= Gestalt の意味も了解されよう。Gestalt は決して外的な形や姿をいうのではなく、脳内の諸領野の働きが総合的に収斂されたところに浮かび上がる存在の形姿に他ならず、いわば概念化・形態化の働きを象徴するロゴス(言語・理性)と、存在の形姿の色合いや陰影を指していう情動・パトスの調和/融合と呼んで然るべきものであり、造語を用いればLogopathos/Pathologosの醸成が存在の形姿をとったものとしてGestaltの概念を捉えることが出来よう。

形態学的にいうと、ここ areas 39, 40 は頭頂葉(体性知覚の連合野がある)、後頭葉(視覚連合野がある)、側頭葉(聴覚および視覚連合野がある)が接し合いせめぎ合っている領域である。ここに受動的または知覚性の言語野が存在することは、感覚、知覚、認知、認識の問題を進化論的立場から論じる上で重要な視点である(詳しくは後述)。

この話の流れの中で、最も大事な点は、大脳辺縁系と密接に関連している場所、すなわち、下部(および前部)側頭葉と下部(および眼窩面)前頭葉-この2つの葉の部分が鈎状束という皮質・皮質間線維によって強く結合されていることは留意しておくべきである-と知覚性言語野が上縦束や下縦束という連合線維によって(恐らくpolysynapticな成分が多い)密接に結びつけられているということである。しかもヒトの脳内にはこの結合をもたらした形態的基盤の存在が認められる。このことは、非常に重要な意味をもつ。すなわち、ヒトとしての脳に発達するまでの間に条件反射の第二次信号系、すなわち、言語系条件反射が形成され得る条件が充分に熟していたということである。

以上、われわれは、受動的脳活動(passive brain activity)を担っている後連合領野を中心に論じてきた。ここで、さらに、能動的脳活動(active brain activity)の座である前(頭)連合野(前頭前野、前頭葉)に話の中心を移すと、創造活動と動的表現を含んだ動物(ここでは人間を主として考えている)と環境(人間と自然を含む)との関わり合いの領域に足を踏み入れることになる。

音楽表現について言えば、作曲家として、また、演奏家としての力量を示す芸術性資質が如何に作り出されるかということにもつながる。また、環境に働きかけるヒトの能動的活動性、創造性は何処に生まれるかという問いにも近づくことになる。さらに、精神分裂病患者の能動性欠如、自閉、これの機構の解明への第一歩ともなり得よう。

本稿において、1)音楽の表現形態と運動、2)精神病にみられる自発性障害と感情障害、という能動的な側面をもつ2つの大きな問題について拙速、大胆ではあるが考察してみたい。一部、受動的性格をもつ後連合野の機能に関わる音痴とか両価性の事象も含んで、前頭連合野/前頭葉の機能を中心に脳機能を改めて考察してみたい。

習作として、思索の断片を提示する方法を採用しているので、同類の対象に対して異なった視点から重複して考察することになろう。

私はここで、今日の研究状況からして、なお明解な説明を要求されないで済まされる領域を扱っているので、無理にテキストブック的表現を用いて読者に媚びるようなことはしない積もりである。

2]音の響きと聴受(音楽傾聴)

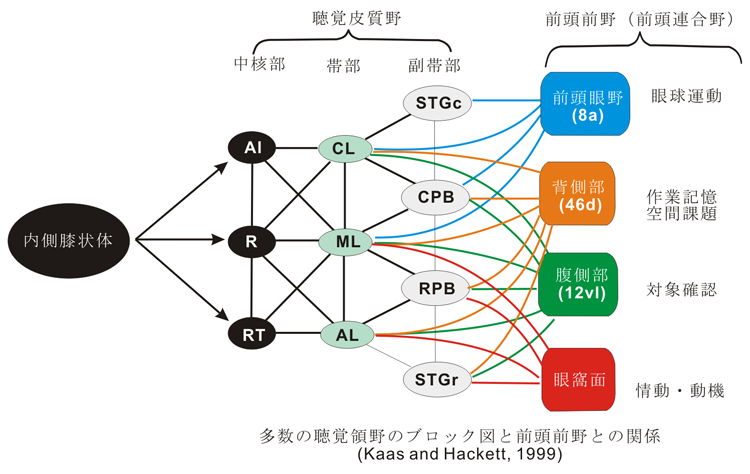

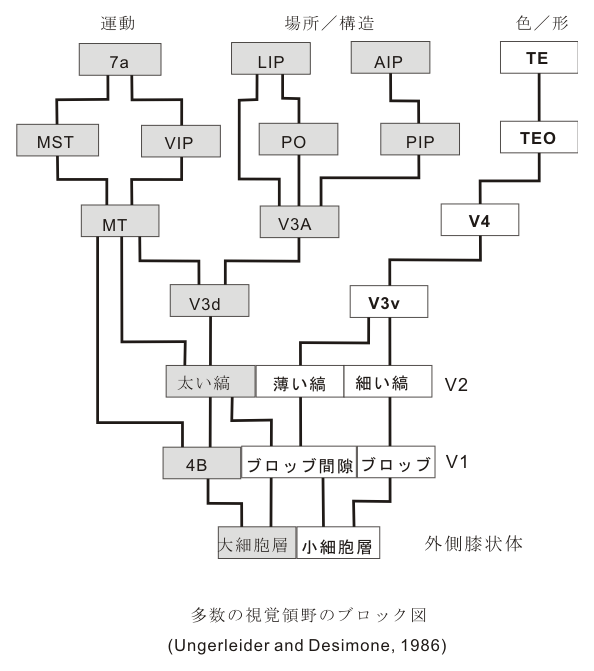

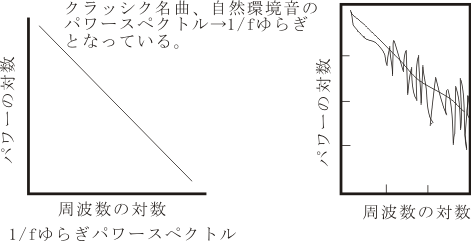

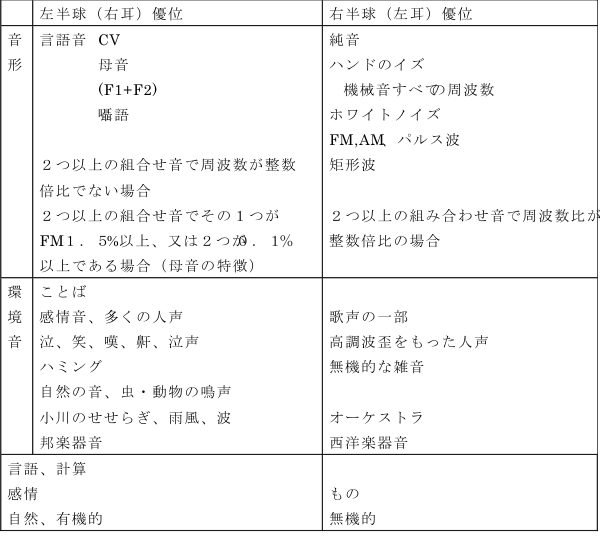

視覚系に比較して、研究が遅れているが、聴覚領も機能領域的に幾つかに区分される。高等哺乳動物の大脳皮質において、視覚系皮質がV-1, V-2, V-3, V-4, TEO, TE, MT, MST, ・・・と分かれているように、聴覚系皮質もA-1,A-2,Ep, あるいは、core(AI, R, RT), Belt(CL, ML, AL), Parabelt(STGc, CPB, RPB, STGr)・・・(cp. Nature, Neuroscience, Dec, ‘99)と区別される。 尤も、ニューロンレベルで実験的に検証するのはこれからで現在は仮説提唱の段階である。最近の研究によれば、丁度視覚系が点の表示と消滅、線分の認識、色の識別、運動方向選択性応答、四角形と三角形の弁別、対象物体の再認、ヒトの顔貌の認知およびその意味づけなど、一種のヒエラルキーを認識の範疇として持っているように、聴覚系にも単音から和音、協和音と不協和音、異なる調性と転調、フォルテとピアノ、それらの連続系としてのメロディーなど各々の質的に異なる性質をもった音の響きを認識する(神経科学の言葉でいえば、それぞれ個性のあるものに分化して特徴抽出された)ニューロン群が特定の皮質部位にまとまって(多くの場合、柱状 columnar に整列して)存在しているため、将来的には機能的、形態的に独立した(特徴のある)幾つかの領野に区分されることになると考えられる。これら多数からなるニューロン群は、皮質皮質間線維により互いに結合されており、この神経回路を活性化させることにより(passiveには聴受により、activeには演奏などにより)機能的にもその結合が強化される。そして、より高次の反応形態を持ったニューロン群に伝えられることにより統合されていく。このような反応の連続性の上に特徴を抽出されて確定された「個」が統合へと導かれていく。これらの過程(プロセス)が後連合野内で行われる。これらの脳内の形態的基盤が存在することにより、単なる音の羅列ではなく、一個の「表現」= Gestalt を形成すべく、意味づけられた連続的な響きとしての音の調べが、演奏者から聴衆に伝達される。その際に或る音表現が聴覚を通じて脳内のどのような領域に働きかけるかは音表現内容や響きの質によって異なる。おそらく、ゆらぎの多い音表現はPathosに働きかけるであろう。これは音楽家がそのように考え、響きを捉えてきたことからも特定し得るであろう (cf.Monteverdi魂のリズム。なお、「ゆらぎ」に関しては後述) 。

このように聴く側の立場として聴覚皮質域の階層性(この順序に従って大脳皮質内の興奮は伝達される)があり、ヒトの脳の後連合野内では聴覚連合野の後背部に隣接して知覚性言語野(受動性-与えられた言語を理解するという意味の-言語野)が存在している。また、この言語領野は視覚性連合野の前方域、体性知覚連合野の腹方域に発達している。このように音楽に関連する領域は脳内で言語機能領域と連合線維によって密接に結びつけられている。こうした観点からみて、ルネッサンス以降の言語研究を背景に、18世紀の、とりわけてドイツで体系化された「語る演奏/歌う演奏」とも言うべきいわゆる音楽の言語化という傾向は脳機能の面からみても、またこの機能による音楽=言語の結びつきの点からしても必然的であった(18世紀/19世紀にみられた言語への傾斜、クロプシュトック、フンボルト、ヘルダー、モーツァルトetc.)。言うまでもなく言語を用いることにより概念化が可能となり、その理解はヒト脳で初めて可能になったもので、パブロフの条件反射第二信号系に属する信号の信号化という脳の高次機能である。当然のことながら、聴受[あるいは音楽の享受(鑑賞)あるいは音楽傾聴]における脳機能の働きは、個人の当該領域の発達(遺伝的または先天的および後天的-教育、訓練、環境要因が大)によって差が生じてくるし、この脳の機能上の差は個人の音楽への理解の差として現れてくる。しかもひとつの言語、ひとつの響き、またその連続性、統一性に、例えば Mozart の作品にみられるように、響きは表面的には簡潔でありながら、その簡潔な響きの中に多層的意味が内在していればいるほど、脳の活動的機能の反映としてこの差は大きくなる。もっとも言語理解の多様性と結びついたこの音楽の多層的内在性のすべてが同時的に聴受されるわけではなく、その中から何等か特定の意味が聴受・認知されるわけであって、このように内的意味の多層性の中から各自によって異なる特定の響きが認知されるのは、これまで述べてきた新皮質レベルの活動に大脳辺縁系に属する古い皮質および終脳内の核集団(扁桃体や側坐核など)及び間脳(とくに視床下部)や中脳ドーパミン系・セロトニン系を含めた皮質下の情動機構の働きの差に起因するものと思われる。Pathologosを根底に持ったアフェクト/脳活動としての心は新皮質から辺縁系や脳幹までも含めて、人間に固有なアイデンティテーを規定する内在的なものであり、音楽の聴受において、ひとつの演奏から聴き手によって異なる響き・意味が認知される。その働きがつまりは各自の存在の特質、アイデンティテーを作り上げるのである。と同時に、こうした聴受・認知を構造的に捉えるなら、ほぼ次のようにそれを要約することができるであろう。

近代音楽、つまりルネサンス以降のヨーロッパ音楽の中で応用された、いわば共感・共鳴の考え方によって音楽が何等かの表現を伝え得るとされた。音楽にはその本質的働きとして、いわゆる“いやし”の効果が求められたが、それはconcentusつまり演奏者の魂と聴き手の魂とが共感し共鳴して同一の動きをとることによって果たされるものであるとされた。ルネサンス期イタリアの哲学者フィチーノを主たる源泉とするこの考え方によれば、人間の喜怒哀楽の情は音の動きによって聴き手の魂がゆり動かされることによって生起するものであり、そのためには演奏者自らがその魂の働きを音に託すべく技を身につけなければならず、そのような技によって作り出された音の働きが演奏者と聴き手の魂を同一の情調へと共感・共鳴させるわけで、ここにaffectus=アフェクト論の根幹をみることが出来る。ここでアフェクト、あるいは魂の動き、とされたのが要するに後連合野の働きになるものであると言い得るであろう。やがて17・18世紀への進展の中で音楽もその一面において概念化の傾向を強め、例えば特定のイメージ・内容を文学のように伝達すべき標題音楽や描写音楽も作り出された。また、それと併行して特にオペラのような声楽のジャンルで、歌われるべきテキスト・言葉に内在する情調を、歌声を伴奏する楽器が表現し、さらには声楽曲におけるこのような器楽の表現法が独立して器楽曲の中で用いられるようになることによって、例えばモーツァルトのオペラに聴かれるように、歌=言葉と器楽=情調が深く共鳴しつつ形成される響きの宇宙もまた可能にされたのである。この場合の歌=言葉は概念を、器楽=情調は上のアフェクトを各々に担うものであり、両者が不可分の関係に置かれているのが理解される。或る情調が特定の気分を結果させ、その気分が特定の表現、すなわち言語による規定を結果させてアフェクトの概念化が成立する。あわせて、こうして成立した概念=言語が再びアフェクトに働きかけてその陰影を逆に深めて、しばしば概念化された言葉=テキストによっては容易に表現し難い、いわば高次化された情調を音楽が響かせることになる。宗教音楽における「神」や「神聖」といった言葉と、それと結びついて響かせられる崇高な響きによるconcentusはその典型な事例である。これも、後連合野から前頭前野への脳機能のはたらきによって可能とされる情動→言語(概念化)のプロセスに一致する、芸術創造における高次化の現象である(なお詳しくは付論を参照)。

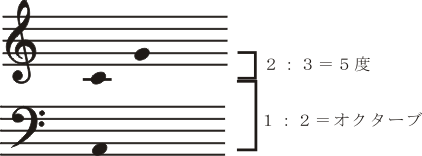

3]聴覚と視覚-音楽と言語

物体から生ずる空気の振動は内耳の有毛感覚細胞で電気的刺激に変換され、その興奮は延髄・橋・中脳・間脳内を順次ニューロンを替えて聴覚伝導路を上行し第一聴覚皮質領野(第一次聴覚野)に達し、ここで最初に音の性質が分析(感覚/知覚)される。その振動数 / 周波数に定められた特定の高さの音が知覚される。つまり、アナログの性質がデジタル化される。そしてその興奮は聴覚連合皮質内を段階的(stepwise)に、より「高次」化へと向かって進行する。ここで、このようにデジタル化されたものは再び高次のアナログを持つ性質に再構築される。上記のように音楽は単に音(響)の無秩序な集積ではない。旋律(メロディー)があり、和音があり、音の強弱(振幅の大小)や長短、すなわち、リズムがある。それぞれ複数の音の組織するパタンをもち、音のモジュールをもち、時間的構造をもっている。その和音(DO, MI, SOなど)は3つの周波数が調和している。調和しているとはその周波数が一定の比例関係になって共鳴していることである。これはギリシャ哲学および自然科学、とくにピュタゴラス(派)において、彼らに先立つ宇宙論との関連の中で知覚されて以来論じられてきている音と宇宙(コスモス)との間に存在する数的比例関係と秩序の対応性を物語るものである。ピュタゴラスの数的比例関係は音楽においてどのように、どこに現れるのだろうか?。ここちよい(angenehm)音,不快な(unangenehm)音とは何であろうか?語義的にはan-nehmbar「(自己へと来るものを)受容し得ること」で、そのようなものとして認知されるものを言う。これは聴覚連合野の機能に情動affectusが生じることにより高次の脳機能が発揮された状態である。また、同時に響かせて2音間の和音的音程において、感覚的に平穏で調和して響く協和音(程)、と音と音とがぶつかって反発しあって響く不協和音(程)、と言われるものがある。音の振動数に応じた知覚は空気、骨、内リンパ液を順次経た物質の振動がコルチ器官内の感覚細胞(有毛細胞)を最初に刺激し、脳内では、その興奮が蝸牛核、外側毛帯核、下丘、内側膝状体核とシナプスを代えて中枢神経系内を伝わり大脳聴覚領皮質areas 41、42(第一聴覚領first auditory area)で知覚される。これは丁度視野の特定部位が第一視覚領皮質(first visual area, area 17)の一定部位に対応した点として知覚される機構と同様である。

このように聴覚領皮質のcore部分(AI; auditory core area, R; rostral core, RT; rostrotemporal core)は、各振動数に対応した個々の単音を受容(receive)し、Romanski, Tian, Fritz, Goldman-Rakic and Rauschecker (1999, Dec. nature neuroscience)の最近の論文によれば、かなりの推論ではあるが、coreからmedial & lateral belts(CL, ML, AL)に興奮が伝わり、更にlateral beltからparabeltへ(STSwallを含め得る)とauditory pathwayが進行する。しかし、諸要素が融合したところにはじめて成立する音楽に対して、単純音から複雑音、和音、協和音、不協和音、メロディー、調性etc.へと単に階層的hierarchicに内容が複雑化すると解釈することには無理がある。聴覚領内における様々に分化したニューロン群の総合的相互干渉の結果として、皮質ニューロン構成が形態的に発展し、認識能力もこれと並行して進展してきたように思われる。受容(聴受)の場合は、おそらく音楽と呼ばれる総合的響き(和音+メロディー+リズムなど)の全体が脳に働きかけて情動 affectus を呼びさますと考えられる。(脳の瞬間的分析力にはどの程度のものがあるかは「聴音」(ソルフェージュ)の側からも検討してみる必要があろう)。この点、線分、曲線、単純な形、複雑な形象、顔貌(表情)、動き、色、配色、二次元から三次元への形象認知の発展など視覚系における階層的領域区分の機能的発展を見るが如くである。そして絵画や彫刻や陶芸などの場合、これまた、affectus(情)や美を結果させる。以上のように視覚芸術と聴覚芸術との類似性や対比を試みることは不自然ではあるまい。

最近聴覚皮質野の仕事は注目されるようになってきたが、視覚皮質野の仕事がHubel&Wieselの60年代からの詳細な仕事に比べて、Merzenich and Bruggeがmulti-unitのfield potentialを最初にauditory cortexで記録したのが1978年であるのをみても、10年以上も遅れていることになる。ついでに言えば、Mountcastleらの体性感覚野における研究も視覚野程には進んではいないが、auditory cortexのrecordingの仕事に比べれば可成り早くから施行されている。

このようにvisual, somatosensory, auditoryの皮質域内で細かく区分された低次から高次へと段階的に進行する機能域の存在が明らかになるにつれて、この3つの機能領野に囲まれ、そこに刺激/興奮の伝達が集中して終わる所にpolymodal(多種感覚様態)に反応するニューロンが(STS域を含んで、とくにそのcaudal partに)存在することが証明されていることは大きな意義がある。進化論的立場から見て、ここは知覚性言語領野(Wernicke)が存在するところで、この3つの領野のGestalt構成を動的に統括的に総合的にみてみると、この後連合領内に存在する感覚性言語領野内のニューロンは種々の感覚様態に反応する性質を備えており、高次に信号化された情報を処理する領野と考えられる。

音(楽)の比例関係をもった数的秩序や、遠近法画法にみる比例関係をもった空間的距離の尺度を視覚的形態的秩序として直覚することが出来るための脳内領域は視覚性および聴覚性の皮質連合野(auditory cortexでは、belt, parabelt, area22, visual cortexではparastriate cortex、area37,TE, TG野)に対応する。

AIからbeltへ軸索が伸びているが、音(楽)との関連で言えば、幾つかの音が混在するarea22では、雑音(white noise)に反応するニューロンが存在することが知られている。ネコにおいても聴覚皮質AI域に種々の性質をもったニューロンが存在することが知られている(Ju-Fangら,1999)。すなわち、音を聞かせたときの反応性をみて、tuningの幅がシャープなものから長いものまである。また潜伏時間(音を聞いてから反応するまでの時間)にも長短があり様々である。tuningの幅が広いもの、潜伏時間(latency)が長いものはAI域の背方域(DZ)に多くみられ、AII域には更にこのような特徴をもったニューロンが多数みられるようである。また、サルの実験で、white noiseに反応するneuronsはAI(primary auditory)には認められない。また、日本ザルの実験(当分confidential, from Tom)では同種のサルの(クウーという)鳴き声を聞かせたときAIでは多くのニューロンが反応する。そのテープを逆方向に回転させてサルにとって不思議な意味のない音声として聞かせるとarea22(belt, parabelt)の中央部から後部域にあるneuronsが反応する。聞いている音の性状を知ろうと努力して解析中なのであろうか。もとに戻して仲間のサルにここちよい鳴き声を聞かせると、area22の前方域で(TG dorsal)扁桃体と強い結合をもつ皮質域に多くのneuronsが反応する。音の快・不快を判断している状態なのであろうか。

次に重要な視点として言語、音楽の発生、とくに音楽の言語化について考えてみよう。ダーウィン以降の科学が明らかにしているように、サル→チンパンジー→猿人(アオストラロピテクス)→原人(ピテカントロプス)→旧人(ネアンデルタール)→現代人(クロマニヨン)へと発展してヒトへの進化を成し遂げた。サルの社会はボスを頂点とした、家父長的支配社会である。故に、それを引きついだ形で成立したヒトの原始社会を考えてみることはさほど不自然なことではないであろう。ヒト社会に移行する前のサル社会のコミュニケーションはどのようにして成立していたのか。その社会では、相手を攻めたり、あるいは、敵から身を守るような時には、単純音の不連続的な合図、指示、命令という信号としての原始言語(ことば)の形態であったと思われる。ここでは、集団社会を維持するという、いわゆる仲間に対する呼びかけとして、音の素材が生活と一体となって形成されてきた。ある音程をもった呼びかけが有効であったことは容易に想像できる。このように、語感、情感、感情が付帯され、リズムの響きが生じた。この原始(的)社会において、コミュニケーションの手段として、共通の合図、合意となる信号(言葉)が形成され、そして使用された。このようにみてくると、言葉の発生は、認識論的な理性の結果として生まれたと結論づけるよりは、むしろ、太鼓やラッパや笛を合図としてかき鳴らす情動的な背景と結びついて生まれてきたコミュニケーションの手段と考えた方が自然である。その背景は何かと考えてみると、ボスの側からみると集団を支配して他の集団に対抗する必要がある。そのためにはmind control(マインドコントロール)をする必要があるので仲間の交流(コミュニケーション)の一部が支配者と非支配者という上下関係に組織上の必要性から変貌した。快く聴覚系をなごませる音というよりは、むしろ、太鼓やラッパの音は皮膚感覚に訴える臨場感あふれる刺激的な音である。(突飛であるが、全身で刺激に反応するゾウリムシ-原生動物-の反応を思わせる)。その状況下で巫女、シャーマン様の抑揚ある独特なリズム音と踊りを伴う支配性や宗教性への利用が生まれた。最初期の人類の社会はこのようなサルの社会(まだ搾取社会にはなっていない)を引き継いだボス言語とリズム音楽が結合したものであったように思われる。これは、やがて発展する自由人と奴隷との区別が生じた奴隷社会であるエジプトやギリシャの社会にも原形として映しだされる。縄文時代、弥生時代のわれわれの祖先の集団社会も、同様な発展段階にあったと思われる。支配階級にみられるこのような音楽と言語の結びつきとは対照的に被支配階級にあたる一般庶民社会はどうであったか。上から与えられたものの他に、民衆自身のactiveな言語の音楽化ないし音楽の言語への融合現象をもっていた。それは祭りの時に歌われる労働の歌であり、かけごえの集団歌であり、収穫の歌に発展する原形であった。それらは民衆のコミュニケーションの場に、農地、魚池を中心とする地方の民謡として残っている。現在、遺跡が発掘されて猿人、原人の群集生活があきらかにされつつあるが、原型(Urgestalt)をみようとするとこうなるように思う。むしろ、これらの民衆音楽の中に言葉と情緒とが結びついた直接的発展としての音の響きやリズムを感じとることが出来る。

このように生物学的且つ社会学的にその発達過程から見てみると、音楽は1つの概念化した言語として捉えることが出来よう。そして、上にみたように、言語と音楽との間には同時性と階級制が存在する。たとえば、黒人社会が米国をはじめ先進諸国にあたえたspiritとしての黒人霊歌。ジャズ、ルンバ、タンゴの民衆性。開放された民衆のspiritがもつシャンソン。また、北欧のカレワラ民謡伝承歌、ハンガリーのジプシー民衆歌、ロシアのバラライカ、ブラジルのサンバの歌と踊り、大和の古代歌謡やアイヌ民族のユーカラの調べなどの神話や伝説の色彩の濃い原始民族時代の声楽(ついで古代楽器)の発達はこのようにして、発展してきたように思われる。これらはこのように民衆の間から生活を基盤にして、発達してきたものである。なお現在、古典音楽として親しまれているシベリウスやリストやグリークの独特な調べは、このような民族音楽の背景があって、その上に余暇をもつことの許された知識階級によって様式化され、楽理として理論化され、リズム、音階、和音などの“きまり”をもった(約束ごとをもった)文芸として発達したものと考えられよう。

それにしても、ピュタゴラス以降の音の数的概念で説明される自然界の秩序、数的比例を包含する音楽の聴受は、脳の構造や機能と如何なる関わりを持っているのであろうか。元来、音楽と言語、聴覚と視覚が深い関連を持つものであることは、現時点におけるヒトの脳の機能の解析によってかなりの程度にまで判明されるばかりでなく、そのような機能によって人間が作り出して来た伝達手段や芸術作品の歴史によっても裏付けられる。特に芸術の歴史にこのような関連性が如実に現れているのは、芸術作品そのものが基本的には多要素から成るものであり、かつまた脳の多機能の駆使によってもたらされるものであるからである。つまり、種々の芸術の源泉のひとつである古典古代、古代ギリシアにおいて、芸術・哲学・数学といったものがひとつの共通の問から派生して来たものであることが先ずここに問われている音楽と言語や聴覚と視覚の関連性を物語るといわねばならないのである。今日では音楽と言語、音楽と文学あるいは芸術と哲学と数学といったものは各々に独自の分野を形成して相関性を稀薄にしているが、本来これらのものは、広い意味で存在への問、在ることは何かに関わって成立・発展したものである。存在=在ることへの問は一方では宇宙・自然の科学的解明に向かい、また他方ではそれこそ存在論的に、形而上学的解明に向いながら、しかし両者共に在ることの根源を成す空間性に根ざして共鳴の輪を広げたに過ぎない。例えばプラトンの『ティマイオス』において展開された宇宙論は数学的であると同時に音楽の比例論に直接し、さらに音楽の比例論は詩、文芸、とりわけてギリシア悲劇に代表される韻律における言語の響きの数比例に不可分である。また『ティマイオス』の宇宙論は同じプラトンの『パイドロス』における魂の問題から眺められた宇宙の形而上的構造論や『法律』の多分に神話的・音楽的宇宙論と切り離されては存在し得ないのである。

音楽と言語が共に響きによるものである上、響きという、それ自体が空間を形成して在るものであることによって視覚の依拠する空間的機能と共通して「空間」を共有することは明らかである。但し、残念ながら、視覚的空間性=芸術に関して遺された古代ギリシアの文献は皆無に等しく、また音楽も実作品の伝承はこれも無きに等しいこと、あるいは、ギリシア劇における韻律の実際の響きがどのようであったかが不明である点等からして、古代ギリシアにおける音楽・視覚空間の関連性を捉えることはきわめて困難であり、類推の域を出ない程度において捉え得るに過ぎないと考えられる。そのような点からすれば、ギリシア・ローマの精神文化の遺産を継承し、これにキリスト教の考え方を加味してまとめられたヨーロッパの芸術の中に、それもルネサンス以降の芸術の中に、ギリシアにおける「在ること」に関わった芸術・学問の再生を、仮にそれがキリスト教的思考による再生ではあれ、認めることが出来る。例えば音楽のリズムを支えた言語のリズム・韻律は、西洋の詩の一源流であるギリシャの詩のもつリズムの種類すなわち、長短(長短の比率は1:1/2)の組合せ, iambosイアンボス 短長 v - ;trochaiosトロカイオス 長短- v;anapaistos アナパイストス 短短長v v - ;daktylosダクチュロス 長短長- v v;が詩脚として用いられた。ギリシャ・ラテンの詩はこの数的比例をベースとしたリズムをもつものとして表現されて来た。俗ラテン語(フランス語、イタリア語、スペイン語など)化され、もしくはドイツ語のような近代諸語の使用によって言葉のもつ長短リズムの規準は緩くなったものの、現代詩に至るまで(英語の詩も含めて)このrule/規準が生きている。漢詩も韻を踏み平仄の音律をもっているが、洋の東西を問わず、様式化された詩は一定の法則とリズムをもっている。そして、声楽の発展は器楽の発展に先んじており、原始時代の日本でも歌謡が中心であったと思われる(古事記、日本書紀に歌詞とその歌われた状況などの記載がある)。わが国の原始・古代の楽器にはコト(琴)、フエ(笛)、ツヅミ(鼓)、銅鐸などが知られているが、コトを弾く男子の埴輪像も発掘されている。また、一般民衆は石や桶をたたいて音やリズムを鳴らした。母音を長く引く歌い方(琴歌譜)が次第に五五調に、ついで五七調に歌謡の詞型が整理され、やがて五七五七七という短歌のリズムが確立し初期万葉集時代に受けつがれていった(但し、施頭歌、東歌をみよ)。この5世紀から8世紀にかけて大陸、特に百済(くだら)から音楽家も来日した。そしてインドに起源をもつ宗教(仏教)音楽(経典音楽)も伝来し、声の歌(音声言語による)から文字の歌(文字言語による)への転換/変革、または声(聴覚系)と文字(視覚系)との両面からの文化/文学の確立の第一歩という意義がある。音声言語を話すときは人は感情を表し、文字言語を用いて書くときには概念(観念)を表す(ルソー)という。これはものの程度を示す観点ではあるが、正しい面を含んでいる。そして後者の文学は遅れて特定の少数者から始められたことは心に留めておくべきことかと思われる。

西洋におけるルネサンス以降の近代芸術ではギリシャ悲劇の研究が重要な役割を果たし、上流知識階級の学問体系として、悲劇、すなわち、韻文による詩芸術の韻律から新しいタイプの音楽を出発させ、言語の抑揚が、ひいては音楽の抑揚、すなわち、メロディーの構造を規定するようになった。この関係が各国の音楽を支え、例えばドイツでは、やがて18世紀に、ルネサンス以来のドイツ詩文芸と結びつくことによって、バッハの宗教音楽にこうした詩=ドイツ語と音楽の融合のひとつの頂点を見出し、さらに18世紀の後半には、改めてドイツで行われたギリシャ悲劇研究を端初としてKlopstockらによって韻律法が発展させられ、ドイツの声楽曲の隆盛の一要因をなした。そして、モーツァルトやシューベルトの歌曲、ベートーヴェンの第九交響曲第4楽章のFreude合唱等を成立させた。また、19世紀におけるギリシャ悲劇の新たな音楽劇化であるワグナーの舞台作品、たとえば、「トリスタンとイゾルデ」などにみるように、音と言葉(声)と所作を一体化させた演劇的音楽の総合芸術であるオペラの分野で大きな発展をみせた。この流れは、Monteverdiを一頂点とする初期オペラを別にすれば、18世紀ドイツにおける、たとえばMozart から19世紀になってWeberから先記のWagnerに至るオペラの中にその成果をみせた。Verdi, Pucciniに代表されるイタリアのオペラも同様の流れの中で捉えられる。

ここで立ち戻って考えてみる。音楽の作品は単なる音の集合を越えた「何か」であり、音を組み合わせることによってその「何か」を伝えるべく作品を構築してゆくのが作曲であり、そこで構築された「何か」を響きとして具体的に聴衆に伝えるのが演奏である。演奏は上記の言語系の流れ・歴史の中で修辞法と結びつき、とりわけドイツの18世紀にその「何か」の目的とするaffectusの刺激を旨とする修辞的演奏法が起こった。この修辞的演奏法は、音楽におけるロゴスとパトスの関係について考える上でとくに重要な役割を果たす。また、その時、伝えるべき作品の「何か」によって形成される、形而上的時間が働いて演奏の種々の時間=テンポを規定する。これは演奏時の時間の流れ方の問題であるが、やがてこの音楽と言う存在の時間はallegro, andante, prestoなどの用語によって表象されることになった。この時間の表象化、すなわち言語化も、既述の言語=音楽の歴史の中で成立したものである。さらに音楽の「何か」は、演奏の具体的響きが形成する空間の形をとって聴覚に伝えられるが、この空間の形成には調性(ハ長調とかロ短調など)も重要な役割を果たす。空間の概念は本来視覚に関わるものであるが、上記のように音楽も各音各々の固有の響きや種々の調性の結合・組み合わせによる空間(いわゆる音空間)の聴受によって成立する。これはおそらく、脳において、聴覚系と視覚系が相互滲透することによって結果される、聴覚の視覚化によって可能になるものである。

ここで想起されるのは、視覚入力を聴覚皮質で受容するというごく最近発表された以下の実験である(Nature, Vol. 404, 20 April, 2000)。米国MITのSurらのグループは、生後1日のフェレット(ケナガイタチ)の視神経を両側性に実験手術して、聴覚伝導路の間脳における中継核である内側膝状体(MGB)につなぎ変えた。そして成熟動物にまで育ててから調べた。すると視覚情報を受けて育った結果、この動物の聴覚皮質はorientation column(特定の傾きをもった線分に特異的に反応するニューロン群が柱状に配列する)という視覚領に特徴的な「傾き地図」という構造を作るという視覚野に似た発生を遂げていたことが明らかになった。そしてこの領域のニューロンは、音には反応せず光に反応するようになっていた。このことは、遺伝的(DNA)レベルで聴覚情報を処理するように発達するように運命づけられていた皮質が、視覚情報を処理するように人為的に変えられた環境下で養育されると、構造的にも機能的にも新しい環境に適応(adapt)するようになったことを示している。このフェレットの脳は、本来“聞く”場所で“見て”いたのである。

アリストテレスは、ドラマにおいては、演ずべき役柄への、演者による共鳴conpassioは必要であるという。なぜなら、役者の“おそらくaffectusの働かせ方如何によって”作り出される演ずべき役柄とのconpassioの状態が役の仕上がりを左右するからである。ただし、演奏家の場合にはこのようなconpassioがaffectusそのものによるものであるかどうか疑問である。何故なら、演奏は一種の修辞・弁論術であり、ここでは、演奏者そのもののaffectusの表出は余り問われず、むしろ聴き手のaffectusを動かす方法そのものが問題となるからである。

ところで、高度な信号である楽譜を読んで楽器を奏でて聴者のaffectusを刺激すべく連続的に音を響かせていくという知的過程は、単に視覚性符合認知と聴覚性音声変化とを結びつけることにとどまらない。そのほかに、頭頂葉の空間認知、側頭葉前方部(TG野)の情動の受動的認識、前頭葉の時間軸に沿った計量的認知、情動の能動的認識と演奏者の全身的 [筋肉的-cp.セイチェノフの用語。パブロフが師としたセーチェノフ(ベルナールに学んだ19世紀後半の生理学者)は、感覚受容から筋肉活動の間におこる脳内プロセスを彼の反射理論の中で“筋肉的局面”と呼んだ。且つ彼は情動を強化された”筋肉的反応”という言葉で説明した。] 情動表現に支えられて脳は全体として反応している状態であろう。

ここに、ある種の連続音をサルに聞かせて調べた最近の実験がある(未発表、personal communication)。その時はprimary auditory cortex (AI)で多くのニューロンが反応する。しかし、雑音に対してはAIのニューロンは反応せずarea22 (belt, parabelt) のニューロンが反応する。この時この連続音を途中で数秒間切り落して、その間だけ無音に細工したテープをサルに聞かせたとき、サルの聴覚領を調べてみると、AI neuronsの反応をみると数秒間断絶しているが、area22では雑音white noiseに反応するものの電気的興奮性は途切れてないと言う。この「雑音」のもつ意味、音楽を聞くときの意味をどのように解釈したらよいか。われわれ人間が音を断絶した避音室で、雑音のない状態下でヘッドホンを用いてCDを聴く場合と、自然の雑音が入る普通の部屋でCDを聴く状態(音楽会場での聴取はかなり良い条件であるが)とを比較してみよう。発音源(スピーカー)や楽器から発せられた個々の音は、その間に距離がある状態のとき、空気中で互いに共鳴し合うと考えられる。従って、離れて聴受した場合の方が、耳許のヘッドホンで聴く場合よりも、はるかに「調和」した響きを聴いていることになる。後者の状況におけるこの「調和」が、前者で聴受する以上の「何か」をもたらし得ると考えられる。もともと自然界に生存する生物の聴覚は、川のせせらぎや風のそよぎや蝉の鳴き声などの自然音になごんでおり、そこから発生した土俗的なものから作り出されており、ヒトにおいても高尚な道具-楽器-や理論の上に立った楽音を基にした均整のとれた“人工的音”が発音源に近く聴かれるより生な状態や、より器械的なヘッドホンのような場合に共鳴し難くなる。CDの音(楽)をヘッドホンで聞くいわゆる完成音(楽)では発現し難くなってしまっている、自然環境内に存在する“雑音”中に内在する調和比が音を伝達する媒体である空気を共鳴させてふくらんだ響きを作り出すことが出来ると考える。

視覚系と聴覚系は中枢神経系内の種々の領域で重なり(overlap)ないし隣接(adjoin)している。1940~50年代(Snider, Stowell, Eldred; '44, '51)から皮質視覚領and/or皮質聴覚領を電気刺激したとき小脳虫部の中央部(虫部葉VIIAと虫部隆起VIIB)からteleceptive impulse(化学物質が直接の受容体に接触して刺激する体性感覚や味覚や嗅覚に対して、視覚や聴覚のように媒体を介して間接的に受容体に働くインパルスをいう)の(電気的)反応が獲得されることが知られている(Sniderらによりネコ、サルで)。これらの反応は小脳の室頂核の尾部でシナプスを変えて中脳視蓋部に伝えられる。(上丘の深部中間部と、そして聴覚系は主に下丘のexternal and peripheral nucleiへ)。これは小脳が関与するいわゆるvisuomotor(視覚性運動), audiomotor(聴覚性運動)の反応で動く視点や動く音源の同定に関連するシステムである。視聴覚系が動く視点や音源の同定に協同して作働している可能性がある(後述)。野生動物は生命維持(攻撃や逃避)のためにも、視覚的にも聴覚的にも動く対象に対して感覚・動作が発達しているものである。

他方、認識(recognition)系では、ヒト、サルにおいてもネコにおいても明瞭に区別された大脳皮質領域で視床からの各visual and auditoryの入力を受け二次、三次のニューロンへ伝達が進行したとき、深い脳溝(ネコではmidde suprasylvian sulcus, 中S上溝、MSS;サルではsuperior temporal sulcus, 上側頭溝、STS)で境されてその両壁皮質域に反応するニューロンが存在する。また、ネコのMSS後部域やサルのSTSのほとんど全域には、多種のsensationに反応するpolysensoric neurons(多種感覚反応性ニューロン)がみられる。更に、サルではSTS域を含めて後連合野から前頭連合野にbroadly localizedの投射があり、前頭前野の弓状溝(arcuate sulcus)の前方域の前頭眼野の前方に隣接して、主溝(principal sulcus)の周囲域(とくに背方域)に可成り広い範囲に視覚性の空間的位置の認定に関わるニューロンが認められる。これらの視覚性位置反応ニューロンの周辺には聴覚性位置反応(静止した音源の同定と思われる)するニューロンが同定されている(鈴木寿夫グループ)。因みに、光源、音源というものは、元来動的なものであり、後連合野で知覚される働きの対象を認知する機能とは性質の異なる、動く形や音の方向性を含めた同定の働きは脳幹、小脳レベルにあり、この問題は後に考察される。

これに連関して、たとえば、動く棒を見た時ある一定方向にものが動いた時に反応するが、軌跡は同じでも反対方向に棒が動いた時には全く反応しない視覚性ニューロンが視覚連合野に存在する。聴覚領内でも音が一定の周波数をもつ高音から一定の周波数の低音というベクトル方向が定まった連続音を聞いたときには反応するが、反対ベクトル方向の変化連続音に対しては全く反応しないという性質のニューロンがbelt, parabelt域に発見されている。

ところでV-4は(visualの)color responsive neuronが発見されている領域であるが、それに相応するauditory natureのニューロンとして何んなものが考えられるか。音の色彩というのは響きの彩りであろうか、などsemantisches Spielをしている場合ではないのだが、存在が認定されれば、「響き」と言う鍵概念に迫れるものとして注目されてくるに違いない。

次にinferotemporal(下部側頭回)の前方域を研究しているSaleemらのデータを考えてみる(一部未発表内容を含む)。37,TEO→TEとvisual processingが進むが、TE域は扁桃体と相互に結合している(皮質扁桃体投射ニューロンは皮質第6層にあり、その逆投射系の存在も確認されている)。TE域を背半部(dorsal)と腹半部(ventral)に分けて調べた結果では、扁桃体の内側基底核(mediobasal nucleus)は側頭葉TE域のventral域とのみ、外側核(lateral nucleus)はTE域全体(dorsal もventral域も共に)と結びついている(方向性?)。更にこの領域はventral striatum(側坐核と嗅結節)と結合している(に投射している)。側坐核や扁桃核は辺縁系に属し、また視床下部へは扁桃体から分界条(stria terminalis)という名称の線維束が投射しており、その他に、扁桃体腹側遠心路(ventral pathway)が分散性(diffuse)に側坐核や視床下部に投射している。前者は主として扁桃体の中心核から、後者は主として内側核と皮質核から出て、各々本能的行動誘発および意欲・情動の発現に関与するものと思われる。

詳しい研究がなされていないが、TG(temporal pole region, area 22の最前部)野は聴覚連合野に属しているが、amygdalaとの結合もみられることから聴覚系のemotional expressionに関連する領域と思われる。このサルのSTS周囲の皮質域は1970年代に小生(川村)が詳しく調べた研究領域で、後背部は言語系に、前腹部は情動系に、また、中央部を含めて全域的にpolymodal neuronsが存在し、数種の感覚様態の入力が集中convergeするところである。また、このsulcal areaは前頭前野にある程度のtopologicalな局在性をもって出力連合線維を与えている。さらに、STSの背側(または上側)壁には体性知覚や味覚からの興奮も入ってくる。hodologicalには、この領域は、areas 5,7 と、さらに興味深いことに島域(insula)との結合が証明されている。

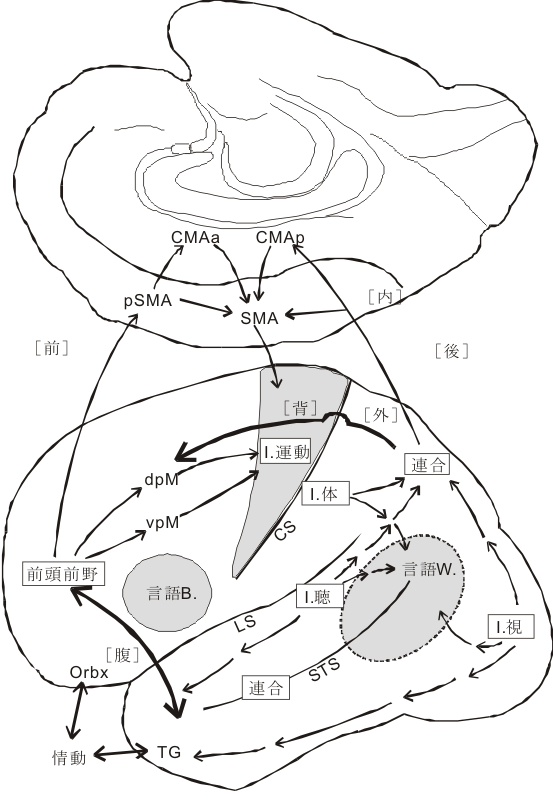

前述したように、この側頭連合野に属するTG域やTE前方域皮質は鈎状束(fasciculus uncinatus)と呼ばれる両方向性の連合線維によって、眼窩面皮質(OF, orbitofrontal cortex)と相互に強く結び付けられている。これらの皮質 (TG,TE,OF) はともに扁桃核と密接に相互結合をもっている。つまり、後連合野のamygdala related cortical areaと前連合野の同類領域とが相互に結びついている(川村、車田)。実際の所、前連合野から後連合野へ向かう成分は、反対方向の成分に比べて少ないが、その殆ど全部がこの鈎状束を通るもので、この皮質皮質間の投射成分は無視できない重要な構成であると小生は常々考えてきた。最近、宮下 (1999-2000) は、特定の連合線維路に障害を加えるという実験を施行して、鈎状束を通る前連合野から後連合野への投射成分は記憶の想起に関係することを証明した。ここで注目したいことは、感覚性言語野と結びついたpassiveな emotional expression / recognitionが、運動性言語野と関わりをもつactive emotional actionと結びついて、その結果この前頭前野内で「組みかえ処理」がなされ、然る後に前補足運動野(pre-supple-mot.area)に伝えられ、意欲に関係のある帯状回(帯状皮質運動野前および後部, ant. & post. cingulate motor cortexがある)との結びつきをもった補足運動野(supplementary motor area)、腹側および背側運動前野(ventral and dorsal premotor area)に興奮がシナプスを代えつつ伝播する。このimpulseの一部は随意運動を司るarea4の運動領へ入力し、そして錐体路系を作働させる。他の大部分は皮質の広い範囲から(動物が高等になるにつれて運動系関連皮質以外のところからも)皮質下の運動系組織である線条体(striatum)へ投射する。この線条体運動系は他に小脳系、網様体系の”不随意運動系システム”をも含めて錐体外路系と呼ばれ、globalなバランスを統御・調節的に司るところである。言葉をかえて言えば、「運動系のGestalt機構」と言えるところであろうか。このように複雑かつ精緻なシステムによりaffectusとmotorusのダイナミズムが脳内で演じられる。

付言すれば、ピアノやヴァイオリンを学習するタイプのいわゆる「体で覚える技術的性質をもった」記憶の習得は小脳・脳幹を中心になされており、その学習の習熟のプロセスは視床運動核(VA, VL)を介して順次大脳皮質の運動関連皮質に伝えられるものである。複雑なことにVA/VL核には小脳からの情報の他に大脳基底核からの情報が淡蒼球を介して入力されて来る。すなわち、「体で記憶する, knowing how (Ryle, 1949),やり方の知識;手続き記憶、procedual memory」と言われる脳幹・小脳・視床・(大脳)の系とより知的綜合に関わる「頭で記憶する, knowing that (Ryle, 1949),事柄の知識;陳述記憶、declarative memory」と言われる大脳皮質・線条体・間脳/脳幹の神経回路網という2種の運動系が調和して働いているのである。因みに、手続き記憶や陳述記憶という用語は人工知能の分野で生まれた(対立する)概念である。

最近の興味深い仮説としてvisual系のdorsal and ventral pathwaysになぞらえて、auditory系でも後連合野から前頭前野へ興奮の流れにdorsal & ventral pathsを相当させて、各々、「where」と「what」の機能を推定している(Romanski, Rauschecker,それにMishkin, P. Goldman-Rakicらのグループにより)。すなわち、視覚系について言えば、外側膝状体から第一視覚領皮質に達した視覚性興奮は、area 17からareas 5 & 7 へと向かう背側路と、area 17 からTEO,TE,TG域へと向かう腹側路と二つの皮質内経路をとって段階的に進行することが知られている。空間知覚とかかわる視覚認知路(where course)と丸・三角やさらには顔貌の表情の認知などに関わる視覚情動路(what course)とも言えよう。Romanski らは、聴覚系皮質にも視覚領と同様な形態・機能上の構成を一つの仮説として提唱している (1999)。

最後に、この項でテーマにした、視覚と聴覚との類縁性を如実に示すfMRI(functional Magnetic Resornace Imaging, fMRI, 機能的核磁気共鳴映像診断装置)を用いたヒトの脳の研究を下に紹介する(新潟脳研、中田力)。

実験は以下の如くである。日英バイリンガルの人で、初見(楽譜)演奏のできる―音楽家にはごく普通の能力である―ピアニストが楽器なしで(つまり実際に楽器を奏して音を響かせることなしで)楽譜のみを見せられたときに、脳に生起するfMRIの記録である。もちろん、物を見ているので第1次視覚野(VI)は反応しているが、第1次聴覚野(AI)は反応していない。つまり、視床MGB→AIという聴覚伝導路は興奮を伝えていないのである。ところが、驚くべき事に、音を理解する領域である聴覚連合野が働いているという所見を得た。詳しく云うと、VI、聴覚連合野の他に、言語読解と共通する左脳の視覚連合野と音譜の読解に特異的な右脳の視覚連合野が働いていた。このようにして楽譜が読解された後に、言語を理解するときと同じ領域である左脳の側頭葉の聴覚連合野(その内にあるいわゆる側頭平面planum temporale,PT,に一致する)が働き、ここで楽譜を音としてとらえていると考えられた。側頭平面は、Geschwindとレヴィッキー、1968、により右半球のPTより左半球のPTが優位に大きく、言語機能に関係すると考えられてきたareaで恐らく狭義のWernicke野に一致する(中田)。このprocessの中で、同時に左側の頭頂葉が働きここで運動知覚に関する3次元空間の情報に変換されると考えられる。実際に演奏される場合は、短時間経過した後に、興奮は恐らく前頭前野(前頭連合野)を介して一次運動野に伝えられ、指を動かす領域が働きピアノを演奏することになる。

以上は、rCBF(regional cerebral blood flow)などで脳の検査をしたとき、音楽教育を受けたヒトが音譜をみているが、実際には音を聞いていない状態(AIが反応せず)においても、聴覚連合野のニューロンは活動していて、音を文字化(或いは文字を音化)して理解していると解釈される。これをsupportする、もっと判りやすい例が身近にある。それは、難聴者(耳の聞こえない人)が、手話会話ないし手話ニュースで視覚的に言語化された音の連続を理解している(勿論、信号の形象化が加わっているが)と考えられる。また、囲碁や将棋の上段者が三五歩、白4六ハネなどの進行読み手の声をきいただけで対局の盤面をありありと描くことが出来るのも、また、ソロバンの有段者が指先を動かしながらものすごい速さで読まれる数学の暗算が出来るのも、聴覚連合野が働いて音声を文字信号として認識しているように思われる。更に話は高尚になるが樂匠ベートーヴェンのように、長じて難聴/絶聴に襲われた音楽家が記憶された響き(内聴)によって作曲し、内聴された響きを音符という一種の文字記号によって楽譜化(文字化)し得たのも、ヒトの脳における言語(文字)=響き(音楽)認知の深い関連性と、その認知に必ずしも外聴( AI)が必然されないことを物語る事例であるといえる。なお、付言するならば、Beethovenの場合、作曲にスケッチ帖が用いられたことは広く知られているが、このこともまた文字=響き認知とAIの関係ついての示唆を与えるものである。無論、楽譜は作家における文字と同様の機能を持つものであるから、作家が一度書かれた文章を訂正していくいわゆる推敲の作業と同じく作曲家は一度書かれた楽譜を訂正し、加筆しながら作品に仕上げてゆく。この作業は原則としてどのような作曲家にもあてはまることであるが、Beethoven程にこの作業の初歩的段階、つまりごく簡潔な、殆ど無意味に思われる着想の段階からスケッチ帖を用いてこの楽想を記し、それを少しずつくり返して訂正・推敲していった思索の軌跡を記録した作曲家も稀有である。おそらくは一般に考えられる、耳の聴こえない=外聴の不可能な音楽家などは有り得ないであろうという判断とは全く逆に音楽家にとって第一次的に重要なことは内聴であり、内聴された響きが楽譜化され、楽譜化された内聴が、内聴された響きそのものを訂正し、また訂正された響きが音譜を書き直させるという、要するに響き=概念化を相互的に繰り返してゆくことによって、音楽(作品)は成立する。但し、それでもなお、失聴した後のBeethovenが自らピアノを弾きながら作曲・推敲し、自分の作品の練習に立ち会って、例えば自分の弦楽四重奏曲がシュパンツィヒの四重奏団で演奏されるのを聴き、弓の動きから響きを感知したり、第九交響曲のオーケストラでの練習時に改めて楽譜に改訂・訂正の筆を加えたことは、演奏家の身体の動きを捉える視覚野によっても響き=文字が認知されることを物語っているのであろう。

なお、絶対音感は上のような音=文字機能について検討する際の必要条件であるとは考え難い。音の高さを認知する場合に音感には二種あり、何等か外聴された音の絶対的高さ(振動数的音高)を判断し得る絶対音感と、或る音と他の音との関連性を認知してゆく相対的音感がそれであり、重要なのは前者ではなく後者である。前者は単に音高を識別する能力に過ぎないのに対して、いわば音による思想の伝達を旨とする音楽(作品)を成り立たせるのは後者だからである。音感には音高の識別の他に強弱やテンポ(感)、響きの陰影等の認知が含まれ、音楽のいわゆる表現は相対音感によるものである。従って絶対音感ではなく相対音感の優劣が音楽家としての能力を決定することになる。このことは言語について考える上でも重要で、言語もまた相対音感によって認知される。特に詩に象徴されるように、文学は本来書かれるものではなく語られ聴かれるものであることを、優れた詩がしばしば優れて音楽的であることは注意されて然るべきである。

4]芸術(とくに音楽)における視聴覚合体論

ファウスト(F)とメフィスト(M)の対話

M:青息吐息の御様子ですね。御邪魔でしょうか。

F:胡散臭い奴だ。勝手にしろ。

M:私にとっては、聴覚系の方が面白そうですね。人間は視覚で物事を判断しすぎる。

F:認識・判断系のことを問題にしているのではない。そちらは大脳の出番で、今の勤めは小脳だ。

M:小脳の機能として、視覚運動反射とか聴覚運動反射とか、また、光源や音源の定位に関連するなど御託宣のようですが、大脳や脳幹網様体との関連も禄に顧みないでよくも言えたもんだ。さっぱり実体的イメージが湧きませんね。

F:小癪な。暇とアイデアを呉れ。小天地にそれがあるのなら連れて行け。

M:いつもの御性急がまたぞろ出てきた。あちらでは、前庭機能の考察も不可欠ですよ。これは聴覚機能と関係がある。どちらも第八脳神経でしょう。

F:昔の生成論は知らないが、前庭系と聴覚系との間には血筋の違いが明瞭なのだ。一方は古く羊水中で釣合いをとる時分から発達し、小脳への最初の闖入者だ。他方は、新参者だ。小脳界隈にはすでに強固な縄張がつくられてしまっていたので前庭組のように大挙して直接入りこむことがむずかしかったのだ。代りに延髄の蝸牛核あたりで擬似小脳組織を作っているんだろう。和衷協同という訳にはいかぬ。

M:独善がりもいいとこだ。ともかく、視覚系も新しい。視覚系人間などという言葉も耳にする。

F:その通りだ。しかし、聴覚系も同様に、いや、それ以上に新しい。

M:オランダ人は視覚的でドイツ人は聴覚的だ。レンブラントとベートーヴェンが象徴的だ。同じくゲルマン系だが。

F:いい加減なことを言って、話を逸らして貰っては困る。それに、皮相な現象論をふリまわす輩なんぞに用はない。

M:大変なお冠だ。とにかく、視覚と聴覚とは別物。視覚は間脳に入り、聴覚は延髄に入る。それに一方は粒子と波の折衷混体で、他方は単に波として源(みなもと)が説明される。

F:似た処もあるではないか。小脳でも橋核でも、縄張りがほとんど完全に重なっている。視蓋・小脳投射系に於いては、上丘も下丘も同声異俗。物質の最高段階にまで発展した形態などといばり腐っている大脳皮質にだって完全独立王国といえる場所は純粋に認識・分析系に属する所だけのようで、後連合野にも前頭前野にも重複したり隣接している部位がいくつかある。

M:視聴覚合体論か。我田引水とはこのことか。ところで、相補性とか多重感覚性とかおっしゃっているようですが矛盾を感じませんか。

F:唯我独尊的中枢は脳の中には一つもない。対立物は相互に浸透し、それらは高い段階で統一される。

M:物の臭みが強すぎて流行(はやり)ませんな。

F:意識が物質より根元的だと考えるような干からびた尨犬の脳髄からは、実りある発展はあり得ない。

M:羊皮紙綴りの知識は灰色だ。実際に験することだ。豊かな人生はみどり色だ。言い残してはございませんか。

F:耳目を属(しょく)すという言葉がある。眼を開いて物事に刮目するなら、萬物流転の位置を確と定めることも左程苦にもなるまい。眼を閉じてもそれができるだろうか。こう考えてみると、視覚と聴覚の連続性という意味が少しははっきりする。前方は網膜にまかせられるとしても、側方・後方はコルチ器官の助けが要る。これが相補性だ。脳研究者は、生理学的・生化学的言葉で説明ができない限り迷うものだ。

M:Cogito, ergo sum. Nihil sub sole novum.

以上のdialogueは私が15年近く前に唱えた視聴覚合体論である。これは脳幹の小脳-四丘体領域での重複を中心に動く物体の視覚的認識と動く音源の聴覚的認識に主眼を置いて論じたものである。

また、文学的遊びと言われるかもしれないが、視覚性と聴覚性が融合した叙景的な世界が美しく描き出され抒情性が与えられているものが、万葉集にも数多くみられる。

例えば、

ぬば玉の夜の更けゆけばひさぎお久木生ふる清き河原に千鳥しば鳴く(巻6、925) 山部赤人

春の野に霞たなびき うらがなし この夕かげに鶯鳴くも(巻19、4090) 大伴家持

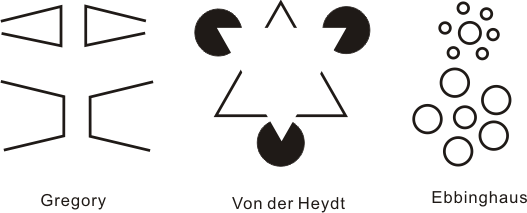

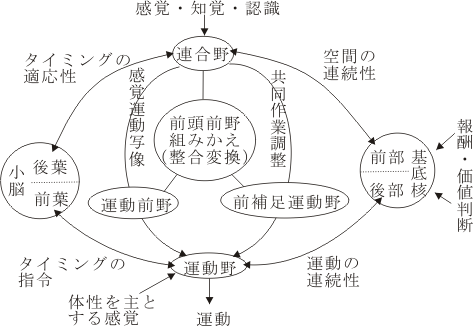

この4]項では3]項の「聴覚と視覚-音楽と言語-」で論じたことを解説的に、やや内容に味を付け(られるものなら付け)て論じてみたい。舞台は大脳皮質である。メロディーや楽曲など動く音(それぞれが個々に特徴をもった音素は断続したものである)の連続性を時間的に保持させるメカニズムが聴覚皮質において、あるいは、聴覚系神経組織のなかで、どのように働いているのか。また、物体(視覚対象)の空間的に切れた線分や切れた絵画の要素を空間的に連続的にさせるメカニズムが視覚系神経組織においてどのように働いているのか。

なぜなら単なる音素の結合や単なる線や点の結合だけでは音楽たり得ず、また、絵画たり得ない。鑑賞者(すなわち受動者)の場合でも音楽や絵画の行為者(すなわち能動者)でも音(素)や形質(素)を相対的にゲシュタルト的に組み上げてまとめ上げる過程(プロセス)こそが芸術を作る”原始的”とも言えるsine qua nonである。

先ず、聴覚皮質における音の形質とその発展的プロセスについて考えてみる。ところで、前項に触れたように聴覚領皮質に達したインパルスは、AI/core(AI,R,RT)→medial & lateral belt(CL, ML, AL)→parabelt(STGc, CPB, RPB, STGr)と進行し、後連合野皮質内で、ニューロン活動に対応して音の質(テンポ、音色、ピッチ、和音、協和音etc)が形成され、変革され、消去され、また、再構成されるというように変化すると考えられる。これが鑑賞ないし聴受の際に脳内に起こるプロセスではないだろうか。

これに対して、より詳しく研究されてきた視覚系の方はどうであろうか?区分としては、VI(第一視覚野、視床のLGMからの入力が入る所)、ついでV2,V3,V4,MTその他にTEO,TE,更にPG(これは頭頂葉皮質に属する)などに区分される。PG野は本来体性感覚連合野として知られている領野で視覚系の背側路(dorsal route)が前頭前野に向かう領域である。また、ここは体性知覚と視覚とがdynamicに結合した立体的認知(この立体的という言葉は両眼による立体視という意味ではなく、物体の表面を斜めに傾けた時に生ずる奥行きの感覚などを言う)に関係する。視覚性特徴抽出ニューロンの種類としては(またはvisual cuesとしては)、色、動き、texture(物体表面の粗、緻などの感じや、手触りなど)、明るさの性質、また、点、縁、隅などの形態に反応するものが存在する。V-4領域のニューロンは色の認知に関係する。また運動の方向性シグナルはVIで最初に得られるが、MTニューロン(middle temporal visual area)の90%が刺激の方向と速さに著しい選択性を持っている。MTはPGに,更に前頭前野(主に背側運動前野)へとdorsal streamを送る。

また、V3A(static disprity, 静的視差、stereopsis) →CIA(手の形、向き、方位) →AIP;

MT(MST) →7a,VIP,LIP の流れがある。

そしてこれらの間にはヒエラルキー(階層性)がみられる。MilnerとGoodale(1995)らは、dorsalの流れは視覚-空間visual-spacial ("where" 何処) (後にGarwi らにより“how”, 如何に、vision for action, とされた)に関連し、ventralの流れは対象認知object recognition ("what" 何) (vision for perception)に関連するとの見解を持っている。そして更に情動emotionと関係をもつ。これら後連合野におこる視覚認知・認識の多様性は驚く程のバライエティーに富んでおり、連合線維の働きによってニューロンレベルで多様の組合せが出来て調和した活動が起こったとき、object(人物、風景)が描かれる下地が準備されたということになる。

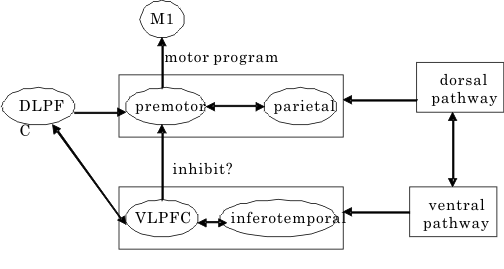

後連合野から前連合野への皮質皮質間投射について大きくまとめてみると、5野からは弓状溝上枝に隣接した背側域(dorsal premotor域)へ、PG (7a proper) からは前頭前野の内の主溝を含んでその背側域、46野)へTE(下部側頭野、IT)からは前頭前野の腹側域(12野)へ連合線維(皮質皮質間線維)を送る。また、頭頂間溝壁(IPS wall)内のAIP からはventral premotor 域へ投射する。それぞれの投射系はそれぞれ機能的な特徴を備えている。すなわち、dorsal stream は、背側運動前野(area 6) という一次運動野(area 4) 前方に隣接した運動関連域に直接投射するが、ventral strea の終止域は area 10 ( 一部area 45) に相当する非運動野である。 (この領域については、後に考察の対象になるであろう)。これら後連合野からの多種のmodules がそのまま能動的性格を有する一次運動野に送られてしまうとすると、おそらく個々の行為がばらばらとなってしまい、まとまった形の行為(action)は成立しないであろう。しばしば論じられているように、前頭前野を介する神経回路を経て運動系に高次神経活動が伝達されると言うことは、それらのmodule/informationが能動的発現をするに際して、その前段階で前頭前野で組みかえられ、”reduction”を受け、行為(行動)への意義(意味)づけをする上に必要な converter の役割を演じているのではないかということを想像させる。

聴覚情報も視覚情報も同様に背側経路と腹側経路を介して後連合野から前(頭)連合野(又は前頭前野)に段階的に形成された感覚情報を送っている。とすれば、この異種感覚間の統合や連合は前頭前野で生起しているのであろうか?「yes」という報告が、2000年5月にNature(Vol. 405, 18 May, 2000, 347-351)に発表された。この論文(Mustersら)は異種感覚情報を連合して時間的に処理するという前頭皮質ニューロンの特徴を見事に捉えた研究である。すなわち、サルにある特定の周波数の音を10秒間聞かせて覚えさせ、その後特定の色を選ぶという課題を与えた(sound-color matching task)。この課題を遂行中、前頭前野(背外側野で記録)のニューロンは音に対して選択的に反応し、その多くが音に結びついた色に対しても反応した。この聴覚と視覚の相関は、サルが課題(task)を上手く遂行できなかった時にはみられなかった。このことは何を意味するのか? 行動学的に意味のある視・聴覚間の連合が表現されるときには、前頭前野のニューロンを含む神経回路が存在し、その活動が時間差を統合・処理するという形で起こっていることを示している。つまりこの神経回路を構成するニューロンの正しい活動によって、上のtaskにみられる passive (聴受)から active (選択)への移行に際して、active (=運動)の方向性を規定し、またどのような手順を踏んで運動がなされるべきであるかの運動の順番=時間的流れが整えられるばかりでなく、この活動には言語(認知)、空間を含む認知、情動表現を包含しており、つづいて起こる運動表現の前のいわば“仲介”の段階にみられる現象であることを考慮した場合に、高等動物、とくにヒトにおいて、順序ある行動や言語の表現、すなわち、意味ある行為や思考を形成する上できわめて重要であると考えられる。

われわれが絵画や彫刻を鑑賞するとき、そこに表現された内容や概念/思想を、それらが具象的にしろ抽象的にしろ、理解しようとする。この際の脳内活動は、視覚性言語、つまり文字(信号の信号)の認知で、主として角回(gyrus angularis)で行われる。更にむずかしい解釈であるが、高度な視覚信号の”音楽的”認識(音階、音程、ピッチなど)である楽譜の読みというものがある。これは視覚と聴覚との接点である縁上回(gyrus supramarginalis)を中心とするWernicke areaでなされると思われる。

このように、受動的鑑賞に限っても、音楽的性格と絵画的性格とは相似かよった点があると思う。脳の機構の上でも視覚系同様聴覚系にもdorsal routeとventral routeの存在が最近注目されている。これらは上側頭回(superior temporal gyrus)から直接に、または上側頭溝(superior temporal sulcus)を介して間接的にprefrontal cortexに投射しており、dorsal routeは眼球運動やワーキングメモリー(作業記憶または作動記憶と訳されているが、目的志向的な課題や作業の遂行に関わるactiveな記憶を言う。すなわち、状況に応じて適切な情報を(意識的、意図的に)取捨選択して一時的に保持して操作して柔軟に処理する認識機能を言い、運動-行動-に導くもの。コンピューター上での作業をするために、一時的に内容を保存しておく場所をworking areaと言うが、この動作の類似からこの名称が用いられている。)(後述)の空間タスクに関与し、ventral routeは物の同定や情動に関与しているという。そして視覚系の後連合野から前頭前野への背側および腹側の2系列の投射がみられると同様に、聴覚系にもdorsal & ventral pathsが存在する。この際可成り視覚と聴覚のpathsは似かよった皮質・皮質間投射系を持っているように思われる。そして聞きことばの認識、すなわち、原始感覚性言語野Wernickeも包含されて、dorsal streamは主溝より背側へventral streamは主溝より腹側に投射される(サル)。

脳内の構成上または機構上に存在すると推量される視聴覚間の類似性と補充性は、以上のように、小脳運動系にも大脳認知系にも認められる。これまでの論旨の道筋から結果されるのは、音楽と美術/建築との間には、深い関連性がみられるということであり、音(音楽)・色や形(美術)・言語(文学)がニューロンの働きによって相関的な関係に置かれ、最終的には一体化されてゆくということである。このような脳内における異質感覚領野の相互的通約性は、これらの異質感覚が各々の領野において異なる対象の内に passive に認知し、かつ人間が自らの手によって active に作り出す対象の内に自覚的・無自覚的に投影してきた“表現”そのものに内在する共通性によっても逆証明されるであろう。美術・建築の内に、また音楽の内に記述され、発音されて響く言葉のリズム秩序と同一の数比例が存在するからであり、しかもここにみられる視覚に映る調和=聴き取られる調和という関係は、究極的には人間を包み込む宇宙=自然そのものに内在している数的比例の響きの調和と一致するものとして捉えられるものである。

ひるがえって考えてみれば、視覚、聴覚をはじめ多くの感覚様態を連合野のニューロン活動の連鎖回路により階層性の高いレベルに総合ないし統合していく仕組みが脳の機構として存在している。そこでは、受け取りつつある感覚(情報)が、現段階ではわれわれの理解を超えた「何か」-それはニューロン活動の総和としての産物(所産)として説明される性質のものではあろうが-、が加味されて、大脳辺縁系の活動を中核とする情動(パトス)と大脳新皮質活動の最高の産物である言語(ロゴス)の活動と結びついた時、高い芸術的受用の段階に達する。更にそれが、音楽にしろ、絵画にしろ、書道にしろ、彫刻にしろ、芸術家の手にかかって表現される時の前頭葉の働きはどんなものか。それが演奏なり創作として表現されるとき脳内の運動系はどのように働いているのであろうか。(脳幹および小脳レベルの事象を含めて後述されよう)。

5]音楽の表現形態(演奏)と能動性皮質(前頭葉)について

ここでは、能動的受用すなわち、前頭前野が関連する運動系/能動系発現の問題を取り扱う。すなわち、絵画を描き、音楽を演奏する際の運動系の働きである。視覚系において、演劇を観ること→ものの動きをみること、と、聴覚系において、音楽を聴くこと→音の流れ、動きを聞くことは、どう関係づけられるだろうか。演劇または観劇(ドラマ)や音の響きとして捉えられる運動に内在する秩序が存在し、これらの運動を支配している「調和」のとれた秩序を人は何故に心に思い留めることが出来るのであろうか。「本能」と稱するものが、この「調和」を感じることができるのか。然りとすれば、それは脳の作用であり、それを感知し得る能力の構造的基盤が必ず脳に存在するからに他ならない。

視覚系も聴覚系も恐らく体性感覚(触、圧、痛、温、冷覚)系も、各々の視床特殊核から入力をうける第一感覚野から後(皮質)連合野内(各々、後頭連合野内、側頭連合野内、頭頂連合野内)を段階的に興奮が進行したのち(形態的には連合線維により)、背側の流れ(dorsal stream)と腹側の流れ(ventral stream)-小生はmiddle streamとしてSTs域への入力、更にこの合流点は知覚性言語野に発展する、を加えて考察している――を作って前頭葉に興奮を送っている。

前頭葉はしばしば触れたように、能動的活動を発揮させる領域で、広義の運動系すなわち、アクション、行為、自発性を計画し、命令し、実行させる脳の大切な領域である。

Charvis & Pandya(1976)は、視覚(VI,VII,VIII)、聴覚(AI,AII,AIII)、体性感覚(SI,SII,SIII)-この分け方自体の妥当性を考察することなしに論をすすめるとして――から前頭葉への投射域をサルで調べた。そして第1連合野(VI,AI,SI)、第2連合野(VII,AII,SII)、第3連合野(VIII,AIII,SIII)からの終止域を弓状溝および主溝の周囲部で詳細に調べた。その結果、以下のような興味あるデータを得た。すなわち第1連合野からは弓状溝の前後の領域にまとまって終わり、第2連合野からの投射は弓状溝の腹側部領域に顕著に重なり合って終止するが、第3連合野からの終止域はもっと前頭前野の広い範囲の領域に分散して余り重複せずに認められる。この意味づけは難しいが、この三つの主要感覚系の後連合野から前連合野への入力、すなわち、受用からアクションへの変換の第一ステップを集合と分散の要素として見てみると面白いかもしれない。

「ここに、坂上論文考察のこと」

それにしてもareas 4, 6の運動系領域への直接投射は全くみられないことは注目に価する。以下にみるように、後連合野からの直接入力が終止する前頭葉域から、幾つかの段階を経て、(pure) voluntary area (area4)に興奮が伝えられるのである。一方、サルの大脳皮質―線条体結合をまとめたPercheron et al. (1984)によれば、主溝を中心としたその周囲領域からは専ら尾状核に、その背側(area6, 前頭前野)や眼窩面に近い腹側野は尾状核と被殻と両方に投射しており、第1運動野、体性感覚野を中心とする領野は専ら被殻に投射する。その他に頭頂葉(尾状核と被殻両者へ)や側頭葉(特に尾状核へ)の広い領野からも線条体に投射することが明らかになっている。

ここで昔から言われている“古典的”運動の概念、すなわち、2種類の運動について触れておく。一方は、第一次運動野からのみ皮質下の運動領野(脳幹、脊髄を含めて)へ興奮を送る随意的、意識的、計画された、運動、いわゆる錐体路系の関与する狭義の運動で、他方は錐体外路系が関与する運動で、この皮質・線条体投射系は、第一次視覚領(area 17)を除く大脳皮質の広範囲の領域から投射がみられる調和・調節的、且つ、全体的にバランスをとろうとする広義の運動である。

線条体については電顕を用いた微細構造の研究などはかなりの成果が挙げられていたにもかかわらず、10数年まえまでは、神経回路や機能的な研究、まして発生学的研究、については遅れていた。すなわち、大脳皮質や黒質から入力をうけ、視床や淡蒼球・黒質に出力を与える前脳内の構造物で運動の統合に関係しているという類の大雑把なものであった。線条体は細胞構築上、不均一でモザイク状を示し、アセチルコリンエステラーゼ(AchE)に強く染まる部分と弱く染まる部分からなっている。前者がmatrix compartment、後者がpatch compartmentとよばれる区画区分である。patchはstriosomesとも呼ばれ、matrixにより糸巻き状に囲まれた複雑な配列をしている。霊長類ではpatch/matrixの境界/区別は明瞭でNissl標本でも分かるが(サル)、鳥類や爬虫類では不明瞭である。発生学的にはラットでは、胎生13~15日(E13~E15)でpatchが形成され、E18~E20でmatrixが形成される。黒質からのドーパミン含有入力が最初のpatch形成に強く関与するといわれている。入力としては、古い辺縁皮質関連野からは主にpatchに、新皮質からは主にmatrixに、また、ドーパミン投射に関しては、腹側被蓋野(VTA)、黒質緻密質(SNc)の背側部からはmatrixに、SNcの腹側部と黒質網様部からはpatchに投射している。なお、腹側線条体に投射するVTAのドーパミン細胞はコレチストキニン(CCK)、ニューロテンシン(NT)を共有する。また、神経伝達物質や受容体の分布にもpatchとmatrixとでは差が認められる。すなわち、 patchには、サブスタンスP(SP)、ニューロテンシン(NT)、エンケファリン(ENK)、ダイノルフィン(DYN)、グルタミン酸脱炭酸酵素(GAD)、グルタミン酸(Glu)などの免疫反応が強く、D1ドーパミン受容体、M1ムスカリン様コリン受容体、μ-オピエート受容体などが高濃度にみられている。一方matrixにはソマトスタチン(SOM)、NT受容体、AchE、コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)、チロシン水酸化酵素(TH)、ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド・フォスフェート(NADPH)-diaphorase、パルブアルブミン(Pv)、calbindin-D28K(Calb-D28)などの免疫反応が強く、D2ドーパミン受容体も高濃度に存在している。

以上の研究成果をわれわれは持っているが、現段階でこれらのpatch/matrix構造および伝達物質、含有ペプチドや受容体に分布や関連などについて意味づけをすることは困難である。高次神経活動という知覚認識、情動、運動が有機的に結びつく領域として、この線条体を含む大脳基底核の分野の研究は益々重要性を帯びてきている。基礎的研究のみならず、パーキンソン病、舞踏病、精神分裂病などを含む神経科、精神科領域の難治性疾患の原因究明のためにも非常に重要である。

さらに議論を敷衍させれば、この後連合野からの多種感覚性入力重複皮質域は運動性の言語野及びその周辺に発展する領域と考えられる。言語表現能力を備えた領域自体ないしその近傍域でいわゆる音や形象の「組みかえ」がなされ、音楽の演奏となり、絵画の創作表現として発展するのであろう。別の表現で言えば音や形の内容が思考され解釈され、その結果が自発性の発露となって表現されてくるのである。

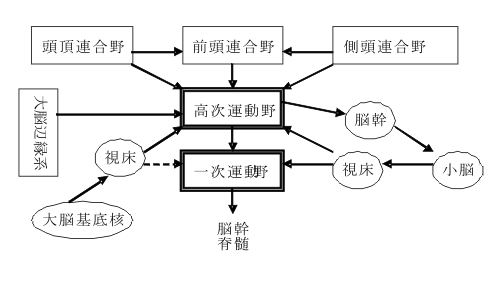

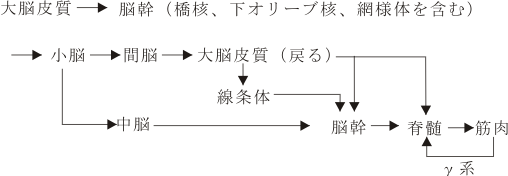

フローチャート式に書けば、感覚野→後連合野→前連合野→高次運動野→第一次運動野という図式になる。この初出の高次運動野とは、この十数年来Evertzや丹治らにより研究されている領域で、運動前野(area 6もっと詳しく云えば6DR, 6DC, 4C, 6Va, 6Vbを指す)、補足運動野(内側面6野)、帯状皮質運動領が含まれる。

運動前野(premotor cortex)は、area 6に相当する領野で背側と腹側に2分され少しずつ違った働きをすると考えられている。Area 6の前方のarea 8は前頭前野(frontal eye field)と呼ばれ、眼球運動の発現と調節に関与する。内側面の帯状溝より上(背側)にある部分でarea6に相当する領野は補足運動野(supplementary motor area)が、またその前方に前補足運動野(presupplementary motor area)がある。またこれらとは別に帯状溝に埋まった領域に帯状皮質運動野(cingulate motor area)が存在する。これらを総称して高次運動野と呼んでいる。すなわち第一次運動野(area4)以外の運動野をこのように呼ぶ。

現在、サルの実験から種々の運動領について明らかにされていることを簡潔に下にまとめておく。

○前頭前野:入力は頭頂葉からと前頭前野。物体の認知→動作への変換→運動のサブプログラム形式→筋活動の出力司令。

○補足運動野:PenfieldとWelch(1949)によって発見された。領域的に区分され、下肢、体幹、上肢、顔の動きを電気刺激で誘発できる。欠落徴候として、強制把握とか、動作の順序の組み立て障害がある。

○前補足運動野は前頭前野から入力をうけるが補足運動野はその入力をうけない。

以下に丹治順氏の著「脳と運動」より引用させていただく。

『このように、運動野が多数存在するのはなぜだろうか。その謎を解く鍵は、運動の誘因と目的性ということ、そして運動を行う状況・局面への対応ということにある。運動を行うきっかけは多岐にわたるが、生体をとりまく外界の情報や生体自身の身体情報、そしてすぐに脳に収められている記憶情報が、時に応じ、さまざまな組み合せで運動の発現を促すことになろう。次にそれらの情報を使って、行おうとする一連の運動の目標を設定し、そのための動作の手順や種類を選択し、それらをどのような時間的・空間的パターンで構成するかという過程に至る。このように、外界や体内の情報および記憶情報は、運動を行おうとする意図の発現のためにも、運動の選択・企画・構成のためにも必要なので、運動の高位中枢へと常に送られる必要がある。それらの情報は、個体にとって意味のある情報として利用ができる程度にまとめられている必要があるが、大脳皮質の連合野に求めることができる。ところが連合野は一次運動野とは直接には結びつきが少なく、密接なつながりは高次運動野を中継して行われているのである。したがって、周囲の状況を認知し、その中での自己の位置づけや全身状態を統合的に認知し、さらに運動の目標設定や組み立てに関連した記憶情報を参照するために、連合野の情報がまず高次運動野に送られ、そしてそこを介して一次運動野へと送られることになる。

高次運動野の脳内の位置づけを模式化して図示すると、下図

のようになる。前述のように高次運動野は大脳連合野から広汎に入力を受ける。他方、大脳基底核と小脳からも、運動の組み立て、構成や調節に必要な情報を受けている。このような脳内の結びつきに基づいて大略的に位置づけをするならば、高次運動野は運動発現・調節のための情報入力と、運動出力の情報形式の橋渡しをする、インターフェースを構成すると表現して良かろう。』

音楽作品に内在する「表現」は、それを演奏者が“運動”(すること)によって成立する能動的表現(特に量プラス速さの組合せによって、また呼吸によって変化する瞬間的力によって)と、それを聴くことによって伝達される受動的表現(聴受におけるパトス/アフェクトウス)との2つの面に分けて考えられる。後者の受動的表現については、前項で多少論じた。ここでは聴受におけるアフェクトに対比されるものとして、前者の問題、すなわち、演奏におけるアフェクトの問題に主たる焦点をあてて考えてみたい。

音楽における演奏によって左右される表現としての聴き手の心の状態(聴受されるものによって作り出される状態、パトス/アフェクトウス)は、演奏(者)の情動/感性(パトス/アフェクトウス)に基づく運動(これについては以下に更に考察する)と無関係ではない。厳しい見解であるが、少なくとも音楽における運動=演奏は、自己の運動がもたらす結果の如何に対する判断力によって統御される。この際、その統御=判断の根拠となるものは美的センスである。

ここで、①情動(pathos/affectus)と運動(随意運動・不随意運動、自律性運動など広義のものとして当然に理解されなければならない)との関連について、また、②そもそも脳の機能として、運動とは何を包含するものか、という2つの問題について考えておきたい。

そもそも運動(motorus)とは何であろうか。大脳皮質area 4の運動領野が興奮することにより、そこにある第5層の大型錐体細胞からの神経突起内の電気的伝導が下行性投射神経路を通って、脳幹にある脳神経運動核ニューロンおよび脊髄にある前角運動神経細胞を興奮させ、その活動が身体の筋肉を随意的に動かすといういわゆる「錐体路系」の神経投射路である。勿論これだけの理解にとどまっていたのでは医学生の解答ととしては不十分で不合格である。人はいつも随意的な意図的な運動にだけ支えられているわけではない。身体全体の運動系を調和させ、統御し、運動を円滑ならしめる機構が動物にどのような形で備わっており、機能するのであろうか?前脳(終脳と間脳)が未発達の動物にもすでに、環境に働きかける上で必須の基本的なシステムが能動的作用として備わっている。それはいわゆる「錐体外路系」といわれるシステムで、あるものは小脳を中心とした回路、他のものは大脳基底核を中心とした回路(網)、またあるものは脳幹網様体や脊髄を中心とした運動系の回路と言われるものがある。この「錐体外路系」は動物一般に基本的な形態的基盤を提供するもので、「錐体路系」よりも系統発生的に古く、強固なシステムである。

さらに、呼吸、循環、発汗、消化、食欲、性欲などいわゆる植物性機能に関係する自律神経性の運動がある。この自律神経系は交感系と副交感系という互いに拮抗する機能をもつ二つの系統から成っており、これまた動物に本来的に備わっている基本的なシステムである。そして、大脳辺縁系を中心とする情動系回路と形態的にも機能的にも密接に結びついている。下等動物を含めた動物一般として脳幹レベルにみられる呼吸、循環、唾液分泌、性興奮、意識、睡眠に関係する自律中枢および視床下部、下垂体(ホルモン系の元締め)、さらには扁桃核、海馬を連絡する情動・記憶の神経系や副腎皮質、甲状腺、性腺を含むホルモン調節系が厳然として存在する。さらにより高等な動物になると、前脳が発達するにつれて、大脳基底核、大脳皮質、とくに新皮質、その中でもとくに前頭葉皮質(この中に前頭連合野あるいは前頭前野を含む)が著しく発達してくる。

このように、動物の発達史に沿ってみると、脳幹から大脳辺縁系さらに大脳基底核(線条体、黒質など)ついで大脳新皮質というように脳機能は高次化していく。

大脳新皮質において、種々の感覚(体性、聴、視、味、嗅など)が知覚・認知され、認識機構が後連合野で施行される。発達する皮質連合野について言えば、聴受にあずかるpassiveな後連合野がはじめに機能を発揮し、その次の段階で、動物間のコミュニケーション、協同作業を中心とする労働、それに加えて、道具を使用することを可能にした環境(自然)への能動的働きかけなどの協同社会体制の中で、前頭葉、とくに運動性(能動性)言語野を含む前頭前野が発達してくる。内側面には中古皮質に属する帯状回(とくに前方域area24)がある。サルが環境を変えられたとき、自分で新たに適切な課題解決を考え出した時のみ報酬を与えるとういうパラダイムを施行させて、「意欲」に関する研究を行った(丹治ら、1999, Science)。その際に特異的に反応(応答)するニューロンが、帯状回前部で見出されている。ここは外側面の前頭前野域との相互連絡を有する領域で意欲に関係する領域と言われている。なお、帯状回や前頭前野はA-10 Dopamin投射(中脳VTA域から)が密に存在する。このように前頭葉にも意欲、情操、道徳、運動などに関係する異なる機能をもった皮質域区分があり、この領域が障害されると運動性麻痺、運動性失語、自発性(あるいは運動性)低下、情緒不安症、などいわゆる能動性機能の障害に相当する種々の症状が現れる。

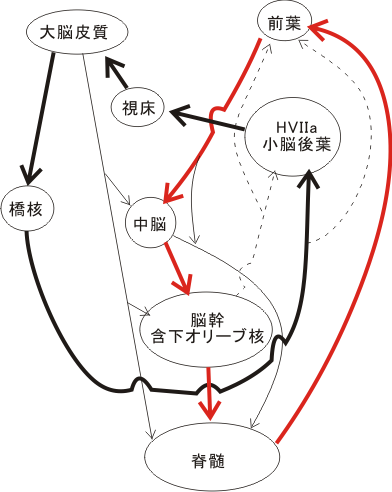

ここで視床から大脳皮質第一感覚野に到達した電気的な神経細胞の興奮が運動領に達して運動(=能動的行為)を起こすまでの過程を簡潔に整理しておく。動物の感覚器官として嗅覚と味覚は重要で考察を欠くことができないが、-とくに嗅覚刺激は扁桃体に入力し、海馬も含めた大脳辺縁系と深い関わりをもっている- 視覚系と聴覚系に焦点を合わせて論じたい。眼の網膜の錐体細胞と杆体細胞および内耳にあるコルチ氏器官の有毛細胞という感覚細胞が各々外界からの視覚的および聴覚的刺激を受容し、電気的興奮が生じ、いくつかのシナップスを替えたのちに間脳の外側および内側膝状体に伝達される。そこから視・聴覚の興奮は同側性に視床皮質線維を通って第一視覚領(V-1, primary visual area)および第一聴覚領(A-1, Primary auditory area)に伝わり、この大脳皮質の分析器(パブロフ)で最初の処理(認知作用の第一歩)が行われる。

上述のように、視覚領においても、聴覚領においても、そこに存在するニューロン群は特徴ある個性をもって居り、多数の細かい領野に区分されている。このように皮質レベルで形態学的に区分されていても、必ずしも充分に機能的に解明されているわけではない。とくに視覚領では現時点で解明された部分が可成り多いが皮質聴覚領野の亜域について視・聴覚系間の類似性を比較し、類推する興味ある見解がルネサンス期、啓蒙主義時代の知識人、自然科学者、哲学者らによって披瀝されている(後述する機会があればよいが本質的かどうか不明也)。われわれは現在ニューロン活動を実験的に調べる手段を得ているので、その機能類推を安易に受け容れることなく、科学的に検討し、実験データの上に立って考察することが要求されている。

この両感覚系(視覚系と聴覚系)には、①頭頂連合野を経由して前頭葉の背側運動前野(area 6)に向かう興奮の流れ(dorsal pathway,背側経路)と、②側頭葉前部~極部(temporal pole)を経由して前頭前野の主溝に接する腹側部域(area10)に向かう興奮の流れ(ventral pathway, 腹側経路)が霊長類(サルで調べられた)の脳で存在し、視覚情報はこれらの2つの経路にわかれて処理されることが識られている(Ungerleider and Mushkin, 1982)。背側経路は自己を中心として(egocentric)物体(視覚的又は聴覚的対象)がどこに(where)、どのように(how)配置されているかという、視覚刺激の空間的位置や動きの情報を処理することに関与している。他方、腹側経路は、視覚的または聴覚的事象(events)がGestalt(形や色;旋律や音色、別項で詳述する)としてどんなもので(what)、どんな意味ないし評価(evaluate emotionally)がなされるかということに関与している。勿論これに単純な説明を下すことには相当な無理があろうだろう。今後の研究が必要である。このプロセスを通じて視覚系では、単純な形(点や線)から複雑な形象を認知し、色彩や動きなども加味されて情動的な視覚反応も示すようになる。視覚系のヒエラルキーの機能現象論としておく。同様に、聴覚系にも振動数に対応した(単)純音、基音から、複合音、(協)和音、不(協)和音、メロディー、ハーモニー、さらに、リズム、ピッチ(これは、脳幹、小脳レベルの事象が大きく関わるようである)の問題も入ってくる。音の長さ、音と音との間の間歇(休符)、音階を伴った動的働き、リズム等々。これらは、小脳の半球後部が関係しているという(後述)。付言すると、小脳虫部中央部は視覚・聴覚の動く物体の認知に関係していることが1940年代からSniderらより知られている。

興味あることは、egocentric perceptionに関わりのある背側経路が、第一次運動野(4野)への直接投射はないが、4野と強い結合関係をもっている運動前野(6野)に投射を持っていることとと対照的に、Gestaltや情動の処理と関わりのある腹側経路は4野にも6野にも直接投射することなく、その前段階として前頭前野(皮質)の10野に投射していることである。

視覚系についても、聴覚系についても、後連合野で受容receive(ないし受用geniessen)し、処理された上述の情報が、目的行動(演奏するとか彫刻するとか)に進行されるためには、適応的な行動(運動、動作)をする必要がある。その意味で視覚および聴覚の後連合野から前頭葉への2つ投射経路(dorsal and ventral paths)を考察することは重要で興味あることである。

まず、「背側経路」について。頭頂葉と運動前野のニューロンを調べてみると、類似した応答特性をもったニューロンが両域で存在していることが知られているいる。従って、背側経路の空間情報は比較的”ダイレクト”に運動の企画(プログラミング)に利用されているようである(Wiseら、1997)。視空間、音空間から運動空間への写像変換(conversion)がこの経路を用いて比較的容易に施行される。その運動を行うための視覚情報処理経路と考えられている(Goodale and Milner, 1992)。

次に、「腹側経路」ついて述べる。この経路は、上述の如く、視覚および聴覚領内を腹前方に流れ、すなわち、側頭葉前方域に興奮が伝わったのち、鈎状束を通って前頭葉の(少なくともサルの段階では)主に前頭前野の腹側部あるいは腹外側部に投射する。この経路で運ばれる"Gestalt"(形象、全体的ハーモニー、色彩、音色も含めてこの用語を使用することにする)の情報は、背側経路で運ばれる空間情報と比べると運動情報との関係は直接的ではなく、比較的独立しているようにみえる。視聴覚刺激が運動情報に変換される前に、前頭前野の前頭葉腹(外)側部(10野)のニューロンを発火させて、情報を処理し、それを運動系に伝達させるという方式を脳はとっているのである。

以上数行は既述されているか? 要検討

視覚系でこの問題を研究している坂上によればこの前頭前野のニューロンの約半数は、視覚刺激に対して短い潜時(100ミリ秒前後)で発火活動を変化させるという。しかし、その応答は、色や形といった視覚刺激の物理的な特徴ではなく、視覚刺激がどのような行動を指示しているかを反映するものである(筋運動そのものには応答しない)。このような情報を”behavioral significance (connotation)"(行動的意味)と呼ぶ。感覚情報でも運動命令でもない、その間を媒介する「意味の表象」である。前頭前野腹外側部においては、この「意味の表象」は、少なくとも視覚情報との関係では、「腹側経路」の出力に基づいたものとなる(Wilson et al (1993): Sakagami & Tsutsui (1999))。色や形といった視覚情報は、空間情報と異なり、特定の筋運動と結びつく必然性はない。逆にいえば、特定の情報を行動に結びつけるために、学習が必要となる。事実、前頭前野の「行動的意味」をコードするニューロンは、学習によってその活動を、より適切な刺激―反応関係を反映させる方向に変化させる(Niki et al. (1990): Asaad et al. (1998))。よって、前頭前野腹外側部からの出力は、もはや感覚情報ではなく、運動プログラミングに利用可能な翻訳された行動情報として、運動前野や補足運動野に送られる。

以上述べてきた2つの視覚情報処理の経路と前頭葉の関係をまとめると、下図のようになる。長期にわたる学習の結果、すばやく感覚―運動の情報変換が行われるようになった頭頂葉-運動前野系によって準備された運動の候補を、下部側頭葉-前頭前野腹外側部系が、その場その場の状況に即した形で取捨選択していくことにより、より適応的な行動選択を可能にする、という図式である。最近、この図式が視覚以外のモダリティー、すなわち、聴覚のモダリティーにも当てはまるという研究もでてきた(Romanski et al. (1999))。 本稿では時期尚早であるという批判をうけることを承知の上で、視覚と聴覚の類似性について大胆な推論を展開している。

図1 2つの視覚系路と前頭葉 M1:一次運動野、DLPFC:前頭前野背外側部、VLPFC:前頭前野腹外側部。

坂上らは、ニホンザルに、異なる色や形の組合せからなる複合視覚刺激を使った、go/no-go反応タイプ(ある状況(条件)下では行動をgoせよ(行なえ)、また他の状況(条件)下ではno-go(行なうな)というタイプの実験パラダイム)の選択的注意課題を学習させ、その課題遂行中に前頭前野のニューロン活動の記録を行った(Sakagami & Niki (1994))。この課題では、サルは、色に注目するときには、形を無視して、たとえば、緑色が提示されたときには、go反応を、赤色が提示されたときにはno-go反応を行う。形に注目する場合には、○でgo,+でno-go反応を行う。組み合せによっては、たとえば赤い○は、色に注目するときには、no-go反応を意味する刺激になるが、形に注目するときには、go反応を意味する刺激となる。前頭前野腹外側部の「行動的意味」をコードするニューロン、たとえば、go反応を意味する刺激に強く応答するニューロンは、この刺激に対して、サルが形に注目しているときには、発火活動を上昇させるが、注意を色の次元に切り替えると、即座に発火の上昇は見られなくなる。発火活動の変化は、明らかに視覚刺激の呈示に同期しているのに、注意の文脈の変化で同じ刺激に対する応答が逆転してしまう。このことは、前頭前野腹外側部のニューロンが、単に個々の刺激-反応関係の「行動学的意味」をコードしているだけでなく、複数の刺激-反応関係を包含・制御するルールを実現するようなネットワークを形成していることを示唆する。

以上のように脳の機能としてみたとき、狭義の運動は随意的なものであるが、広義の運動は情動や意欲を含めた能動性機能と見なすことが出来る。この視点に立って演奏における運動とaffectの問題をみてみることにする。

ここで、次のことを指摘しておきたい。すなわち、演奏者によって、音譜の中に読み取られ、同時に聴き取られた「響き」に内在する運動とは何か?このように聴き=読み取られる「響き」は次のように聴き取られる。

1)聴き手のaffectusに働きかけるために必要な、要するに人間のaffectusを動かすための響きとして、

2)音の自律的法則として、 ――或る音と別な或る音との響きの関係、バランス、多くの音の関係が形成するバランス(音体系)=コスモス、

3)上の法則の中核をなす(二重の意味での)数的秩序を意識的に無意識的に、

4)秩序へと、もしくは超越的、存在の根拠=第一の数的秩序の源泉へと聴き手を最終的に導くために必要なものが、どのような響きであるかを考慮しつつ、

おそらく上の4)において、いわゆる「精神」もしくはきわめて鋭い感受能力を働かせて実際の響きが上の1)-4)の条件を満たすものであるかどうかをロゴス的に判断しつつ、演奏=表現=音楽の全体的支配・統御(Pathologos)がおこなわれると考えられる。

能動的(activeな)logosの座であるBroca言語野を含む前頭前野と、受動的(passiveな)logosの座であるWernicke言語野は連合線維により結び付けられており、各logos野の近傍の前頭前野下部(眼窩面皮質)と側頭葉下部及び極部はそれぞれ投射線維系により辺縁系(扁桃体、海馬傍回)と結びついている。このように、passive及びactiveなlogosとpathosの座である大脳辺縁系とその近傍の連合野が相互に密な関連性を形態的に(連合線維の結合という点からみても)有していることは注目すべき事である。ここで、興味ある重要な点は、後連合野で高度に処理された興奮(=脳の活動)が、狭義の運動野であるarea 4,(6)に直接に伝達されるのではないことである。皮質皮質間結合の研究の結果は、一旦、motorisches Sprach-Zentrum近傍の前頭葉皮質においてシナプスを形成する(ニューロンを替える)。すなわち、この前頭前野における仲介域で「組みかえ」(PathosとLogosとの質的向上を含んだ相互浸透)を起こしたのちに、運動系皮質域(補足運動野→前運動野→運動野)に伝達されるのである。感覚性の認識が情動と結びつき、その融合体が直接的に有機体の運動系を働かせるという方式をとらずに、生物体の最高機能をもつといわれる前頭前野を介して間接的に運動系に投射するという方式をとっている。情動のaffectusはamygdala又はaccumbensからの入力により、意欲のimpetusは前頭前野と強い相互結合をもった帯状回前方域(anterior cingulate area )からの入力(出力もある)により維持されている。この際、後述する視床下部からの入力やDopamin系からの入力が加味される。この経路を通った後にmotor areasが活動してはじめて演奏におけるアフェクトの関係が了解される。この際、重要な役割を演じているのは、先にみた小脳の学習機構と共に、線条体の運動調節統御、バランス的・全体的・ゲシュタルト的な能動的な役割であろう。

この際注目したいことは、ネコあたりのレベルでは、皮質線条体(尾状核と被殻)路の起始細胞の存在域は前頭葉の運動関連領域(主としてareas 4 & 6)に限局されているが、サルの段階になると前頭葉の主溝周囲および腹側部や頭頂葉、側頭葉、17野を除く後頭葉、さらに内側面では帯状回前部(’70-’80年代の研究で明らかにされている)を含んで広範囲の皮質領域にわたっていることである。前にも述べたように、この皮質線条体投射は単なる純粋な運動に関係しているのではなく、能動性の総合的、協調的な運動機能を動物が発揮する上で重要なシステムであると考えられてきた。そしてヒトになると、おそらく、質的相違が加味されて、ほとんど全皮質域から線条体への投射が発達してくると考えられる。

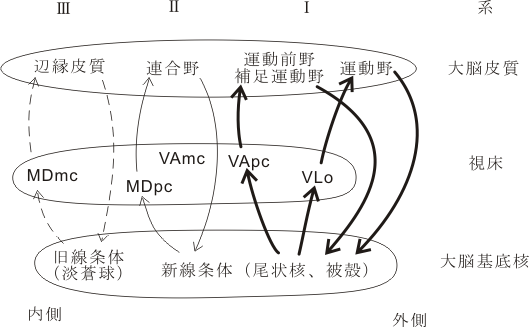

先に大脳基底核、とくに、線条体の細胞構築と線維連絡の概略について述べたが、ここで少し視点を変えて、大脳基底核・視床・大脳皮質を神経回路のシステムとしてみた時、どのような意味が付加されてくるかについて考えてみよう。Alexander, DeLong, Strick(Ann. Rev. Neurosci. 9: 357-381, 1986)は、以下に述べるように複雑な神経回路網を整理して、このシステム回路は、形態、機能ごとに並列的チャンネルを作っており、個別的、並列的な情報処理(parallel processing)をする場であるという概念(parallel channeling)を呈示した。この大脳基底核-視床-皮質系の線維連絡は、閉鎖回路を形成し、運動系、連合系および辺縁系の3ループに分けられる。また、線条体という構造物を主役に考えれば、線条体は線維連絡および機能的に①感覚運動線条体、②連合線条体、③辺縁線条体(尾状核頭の腹側部で主に側坐核と嗅結節の深層部にあたる。免疫組織化学的に中心部 core ―運動系と連絡し、辺縁系のインターフェイスとしても働く―と周辺部 shell ―視床下部、扁桃体など辺縁系と連絡する―に分けられる)に分類される。以下に簡単に説明する。

Ⅰ.運動系ループ

1)運動感覚系ループ(この系は運動の高次機能に関与する)

知覚運動野→被殻(運動系線条体)→淡蒼球外節/内節(GPe/GPi)(外側部、運動系-淡蒼球))→VLo→運動野

2)固有補足運動野(SMA-proper)系ループ

SMA-proper→被殻→GPe/GPiの中間部(補足運動野関連淡蒼球)→VLo内側部→SMA-proper

3)前補足運動野(pre-SMA)系ループ

pre-SMA→尾状核(CN)の外側部→GPe/Gpiの中間部→VApcの外側部→pre-SMA(pre-SMAはヒエラルキーが最も上位にあり、このループは運動のプログラム、準備に深く関与する)

4)運動前野(PM)系ループ

PM→CNの外側部→GPe/GPiの背内側部→VApcの内側部→PM

5)眼球運動系ループ

前頭眼野(FEF)/補足前野眼野(SFEF)→CNの中央部→黒質網様部(SNr)の外側部→VAmc,MDpl→FEF/SFEF

Ⅱ.連合系ループ(この系は認知などの高次の脳機能に関与する)

前頭連合野/頭頂連合野→CNの外側と腹内側を除く大部分及び被殻の前部(連合線条体)→SNr及びGPe/GPiの背内側部(連合系淡蒼球)→MDpcの中央部と一部VAmc→連合野

Ⅲ.辺縁系グループ(この系は動機づけ、情動行動に関与する)

辺縁皮質・扁桃体・海馬→辺縁(または腹側)線条体→腹側淡蒼球→MDmc内側部→辺縁皮質

ここで、述べておきたいことは、脳の運動性(能動性)機能として最近の注目されているワーキングメモリー(作業記憶)と演奏との関連についてである。ワーキングメモリーとは、情報の処理と保持の並列処理を可能とするシステムであると考えられており、操作によって記憶の内容が書き換えられるような短期記憶を言う。当初の意識的コントロール下で譜面を見て手の指を動かす随意運動主導の反応から、旋律に対応した運動系のコントロールが練習を繰り返す(小脳学習)ことにより自動化されて、演奏をする段階に働く機能である。この時の脳はどのように働いているのであろうか。記憶の貯蔵庫から、その情報(旋律)を取り出し、一時的に(でも)保持し、それに対応した運動反応に変換する(運動系プログラムへの変換)。同時に並列的に、次の旋律を長期記憶からほぼ自動的に検索する。このような、運動制御を行いつつ並列的に次の旋律を検索するという音楽演奏におけるワーキングメモリーの脳内局在はサルの実験では前頭連合野が関連していると言われている(Goldman-Rakic, 1992)が、ヒトの脳でPET(positron emission tomography, 陽電子放出断層撮影装置)やMEG(magnetoencephalography)を用いて調べてみると、前頭前野に限局しているものでなく、広範囲に及ぶ活性化が認められるという。概念化(Begriff)する能力を備えたヒトの脳は他の動物とは質的に異なる情報処理、課題遂行を統一的に施行することができるのであろう。この際memoryが動的に関与する高等動物において忘れてならないのは、言語系、第二次信号系(パブロフ)である。この言語系はsensory, motor, supplementary と3つの位の領域しか考えられていなかったが、最近のrCBFやfMRIの検査の結果はことばを発する時には大脳皮質領域内の広い範囲で多数の領域のニューロン群が反応していることをわれわれに教えている。この多両域言語 (logos) 反応ニューロンの分布をみると、言語と結びついたヒエラルキーの高い情動との結びつきを考えても、皮質内情動反応ニューロンの分布も側頭葉前部や前頭葉腹側部を含む広い範囲に出現するというようなデータが見い出されて然るべきという感じがする。音楽と言葉の響きの関係を考察(解釈)する上で大切な視点と考える。いずれにせよ、ヒトのような言語活動可能の高等動物においては、言語野と前頭連合野(前頭前野)の発達により、高度なaffectusを発揮/発現させることが可能となった。そして、高度な信号である音譜を解読し、形成されたPathologosの基盤の上に立って演奏(作曲)という能動的活動(運動)がなされる。そのゲシュタルト的響きは数的比例の秩序に支配されており、聴受者の(また演奏家の)聴覚系機構内で判断される。これが、具象化されたPathologosの吟味であり、これが再び前頭連合野を介して統御され演奏(運動)にフィードバックされる。以上を支える脳内の神経回路は形態的に皮質皮質間結合が①後連合野内で、②前連合野内で、③後連合野と前連合野との間で、存在するという形で証明されている。この点は強調されるに価する。

6]音と言葉と形象

先に演奏家が楽譜を見たとき、しかも初見のとき、音を聴かずともその音を理解/認知していることを述べた。すなわち、第一聴覚領(AI)は興奮しないが聴覚連合野と言語の領野(Wernickeの一部)は活動しているという所見である。このことは、何を意味しているのだろうか?また、これから、どのようなことが考察できるだろうか。そのためには、どのような実験を組み立てたらよいか。たとえ明白に証明することができなくとも、ここに隠されている重要な事実を解く鍵を得るべく研究を前進させたい。

ここで音楽と音声言語について考えてみる。空気、鼓膜、耳小骨、そして内リンパ液の振動として、気相、固相、液相内を伝播した波の振幅が増強されて、内耳のコルチ氏器官内で振動エネルギーが電気エネルギーに変換され、聴神経を通って脳内に伝達される。形象的には、いわばアナログ信号のデジタル化として捉えられる変換である。 [デジタル化について調べてから後日加筆すべし] !!!!中枢神経系、つまり脳と脊髄は、ニューロン(神経元)という細胞単位が、一定の規則をもって、シナプス結合を介して連結し構成されている。神経突起(=軸索)内を信号が送られるときは電気信号、すなわち、電子の流れとして迅速に伝えられる。音の場合も、脳内を蝸牛神経核、外側毛帯核、下丘、内側膝状体、聴覚(領)皮質へと聴覚系の諸核(ニューロン群)を段階的にシナプスを介して伝達される。

音楽も音声信号も視床から興奮入力をうける第一聴覚領(AI)のレベルでは、音素という同じデジタル化された電気信号をうけていると言える。中田グループや酒井グループ、その他の研究者たちが、近年、人で言語の意味処理や音韻処理をさせたり、連続音(メロディー)などを聞かせたとき、fMRI法、PET法、光トポグラフィー法などを用いて脳の機能局在を調べている。その結果、頭頂葉や前頭葉の言語域(聴覚系、視覚系ともに)を含む領野で機能領域の解離が認められると報告されている。この際の言語域にはWernicke areaやBroca areaも含まれ、聴覚性および視覚性言語の意味処理と音韻処理の選別がなされることが明らかにされている。すなわち、中田らは、ヒトに言葉を含む音楽を聴かせてfMRIを用いて調べたとき、いわゆる聴覚連合野に活動が現れると同時に、右側後頭葉前部と左側島域に活動を認めている。そして、前者を音楽の要素、後者を言語の要素と解釈されるデータを発表している(? 再検討すること)。また、酒井ら(2000a (PRONAS)& b (Neuroimage); 23会日本神経科学大会2000c)は、種々の脳機能画像法(機能的核磁気共鳴法、fMRI;経頭蓋的低頻度磁気刺激法、TMS;光トポグラフィー)を用いて後連合野および前連合野における言語情報処理について研究し、以下のように幾つかの点を明らかにしている。すなわち、①会話文を文節単位で提示して文章を全体として理解するという課題を行ったとき、後連合野(ウェルニッケ野)の角回(gyrus angularis)下部においては、音声による提示(聴覚条件)でも文字による提示(視覚条件)でも同時に活動を示したが、前頭葉のブローカ野においては、聴覚条件ではその上部域が、視覚条件では下部域が、というように部位選択的に活動していた。この結果は、聴覚連合野および視覚連合野からブローカ野へ至る経路は各々独立しおり、ブローカ野では文の情報を分離して処理していることを示唆している。② ブローカ野において統語処理を調べた結果、(i)代名詞が名詞を示し得るか、(ii) 2つの名詞が同じ文法的関係(主語・目的語)にあるか、を判断するという課題で、(i)ではブローカ野の背側部に、(ii)では腹側部に部位選択的に活動するというように、異なる統語処理モジュールに関係する領域が互いに解離していることを示唆する結果を得た。③前頭葉の中央部において、意味処理(名詞句と動詞句の意味の整合性を判断させる)と音韻処理(動詞句のアクセントの位置が正しいか誤りかを判断させる)とが独立して行われるということを示唆する有意な皮質活動が得られた。

これらの事実は、少なくとも聴覚系の場合、言語であれ音楽であれ「聞き取られたもの」は電気信号として第一聴覚領皮質(AI)に到達した後に聴覚連合野/ウェルニッケ野へと進行し、“ウェルニッケ”野以降に「言語/ことば」と「音楽/おと」に選別されることを示唆している。つまり、聴覚連合野/ウェルニッケ野で受け取られて、そこで、電気信号の種類別を認知し、各々の信号に応じてその後の機能(活動)領野を選択し、そこへ送信する、そのような機構の存在を考えさせられる。それはどのような形で存在するのだろうか?音楽も言語も基本的には音素から構成される音の響きを持っており、これがいわゆる広義の聴覚連合野(あいまいな表現として“ウェルニッケ野”)で認知される。このように考えると、従来からの臨床上の欠落症状を基に漠然と大脳皮質の広い範囲を採って定義された“ウェルニッケ野”と称されている領域は狭い限局された意味での“言語野”ではなく、むしろ、“響きを感受し選別する場所”として捉えた方が事実に即しているように思われる。すなわち、ここで種々の響きの違いが、おそらくデジタル信号の組み合わせの違いに基づいて読み取られ、或る形態のものは言語として、また別のものは音楽として選別されていくように思われる。そしてこの選別は、先に述べた後連合野から前連合野に至る背側経路(dorsal route)と腹側経路(ventral route)を介して伝達され、前頭葉の活動に反映されることになる。ここで考えておかねばならないことは、前頭葉の働きというのは、他の大脳皮質部位と大きく異なっているという点である。つまり、ここには、視覚や聴覚などの特定の感覚様相に個別に関わって特定の処理形式にのみをおこなうといった局在性はみられず、個別の諸機能の上に立って、その全体を統括的にコントロールするような役割を持っていると考えられる。

視覚および聴覚による(味覚、体性感覚、嗅覚が多少加わるにせよ)形象Gestaltや空間(Raum)の認知情報は、ヒトの場合、言語認識という高度に抽象化された記憶概念として、一方は情動が加味されて側頭葉からventral route(解剖学的には鉤状束)を通り、他方は自己の状態を位置的に時間的に同定するという空間認知として、頭頂葉からdorsal route(解剖学的には上縦束)を通って前頭葉に伝達される。いわゆる二重の認知機構である。この際、後連合野には、音と音声言語(語りことば、voise)、色/形と文字言語(letters; sentences)という選別機構が存在するように思われる。

一般に動物において、情動と認知―自己の認知をふくめて―の原始的(primitive)、受動的(passive)な環境からの情報はこのように後連合野で処理されたものが前頭葉に伝達される。そしてはじめて、その有機体すなわち動物がもつ最高次の神経活動として、能動的(active)且つ共働的に外界に対して働きかける精神活動を発揮することができるようになる。先の酒井らによるヒト前頭葉連合野における言語処理の研究結果が如実に示すように、視覚的にも聴覚的にも高度の言語法則の処理がブローカ野およびその近傍で行われていると考えられる。具体的な実証を待たなければならばいが、この言語情報処理の研究で見出された高次の規則・文法・法則の処理は、言語のみならず、別記の脳磁計(magnetoencephalography; MEG)による解析結果からしても、これと同様のレベルで音楽や美術の領域における響きや数比例を対象とした(情報)処理にもあてはまると判断し得る。大いに関心のもたれる所である。

わが国の研究者によっても、MEGや脳波を用いて前頭連合野(=前頭前野)の機能について調べられている。すなわち、佐々木ら(1994,1996,1999)は注意を集中して計算をさせたり、音楽を心の中に思い浮かべさせたりしたとき(musical imagination, play music in mind)、被験者の両側前頭葉にfrontal midline theta rhythm (Fmθ、 5-7 HZ前頭葉の割に広い範囲に発生することが後にMEGによって明らかにされたこのθ活動は、最初脳波(EEG)で前頭正中部に最大値となる活動が認められた、Yamaguchi, 1981をみよ、のでこの "midline"という名が付けられたが、"mental"と読み替えた方が適当と思われる)といわれる信号を見い出して左右の前頭葉-右側が多少より強い-が活動していることを観察している。音楽を聴いた時には、このθ波がとくに右前頭葉が活動していた。また、Asada, Fukudaら(1999,NSL 274, 29-32)も最近、MEGとEEGと同時併用して、2分間集中して行われるこのメンタルテストの際にみられるFmθの起源は、帯状回前部を含む内側前頭前野皮質であろうと推察した。また佐々木ら(1996)は、ポリフォニー音楽(モノフォニー音楽では有効でなかった)を心に思い浮かべたときとか、禅僧の瞑想時にこのFmθが出現すると報告している。

最も高次に発達している前頭連合野の最前方部(Frontal -pole)においての研究は困難でヒトにおいてこれ以上の明らかなデータは得られていない。われわれが現在計画している音楽の聴受または内聴という実験の結果、この領域において、上述に関連する活動が得られるならば(その可能性は大なりと考えて実験を行おうとしている)、昔から、真・善・美とか、道徳・倫理・宗教・審美・正義などの高次の機能に関連する領域として捉えられてきた哲学的概念が、脳の高次機能として自然科学的にメスが入れられることになるであろう。人間が古来より、星空を眺めて瞑想し、宇宙空間の法則性を無自覚的にせよ認知するとき、JS Bachの受難曲の響きを天上からの絶対美を瞬間的判断力で認知するとき、もしもそうなれば、これらの異なる形象が本来一つのものとしてある種の記憶の概念とマッチしていると言えることになろう。形と音と色と数の本質的対応と昇華は前頭前野でなされる。建築は凍れる音楽である( )、音楽は魂が無自覚的に行なう算数(数学)である(ライプニッツ)、といった表現は、こうした脳の高次機能に媒介される能動的な精神活動をいみじくも鋭く言い当てていたことになる。

そして、その場合、総合的に音楽は右脳優位に、言語は左脳優位に送信されることが推察される。しかし、脳の認知活動は、多様性に富んでおり、しかも全体的であり、また種々の概念形成段階に質的差違がみられる。このことから考えて、音楽家や演奏家を被検者に選んで彼らの音声認知活動における脳内活動の流れをたとえば画像解析することにより、貴重な資料を得ることができよう。その際、音楽(メロディーのみ、言葉が含まれる)や音声言語の音韻処理、意味処理、概念化のレベル(日常生活レベルか思想的、哲学的に高次のレベルか)の区分などを含めて、データを脳の機能局在(後連合野か前頭前野かなど)と時間的連続性などに留意して解析することが出来れば、大きな収穫が得られることは確実である。将に音楽家と自然科学者の共同でのみ遂行される作業である。

このような研究を行うにあたって考慮すべき点であるが、「音楽」と「言語」が電気信号によって区別されるためには、この二つの事象の違いが明らかな形で信号化されている必要があろう。例えば、言語と音楽の響きの違いの手がかりとして、音楽には存在せずに言語に存在するものに注目してみる。この相違は「言語」における特有な現象である「子音」の使用に深く関わっていると考えられる。「子音」は持続する「母音」の響きを切断し、いわば言語のモールス信号化を行なう。これに対応するものとして、音楽の場合には休符、もしくは最初から持続の長さを決定し、一定の時間の経過の後に必然的に空白/切断が行なわれるべく定められた音符(の持続・時間性)による切断をあげることができる。従って、「子音」つまり本質的に「音」を持たない切断する「音」は音楽には存在しない。一方、言語とは逆に、音楽に存在して言語に無いもの、もしくは乏しいものは音の高低を法則に則して決定する、数比例関係によって捉えられる振動数(比)の関係である。

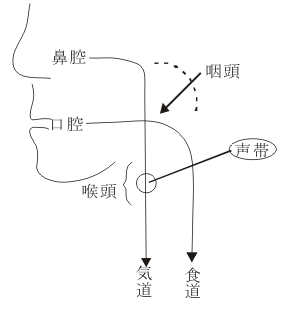

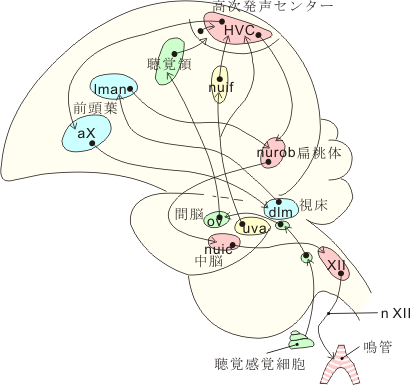

一歩しりぞいて考えてみて、一般のサルやチンパンジーやヒトの音声はどのようにして作られるのであろうか。これらの“高等な”動物では、空気の通り道である喉頭の内腔にある声帯ヒダ(この内に迷走神経支配の声帯筋や声帯靱帯が入っている)が振動して声が生じるという機構になっている。声帯ヒダは前庭ヒダとともに喉頭の内腔の壁に両側に張り出しており、その間隙/声門裂(=声門glottis)を空気が流れ、迷走神経の働きにより声帯の緊張や声帯裂の幅を変化させ、声帯ヒダを振動させ、ここで作られた空気の振動を咽頭を通って口腔と鼻腔などの付属共鳴腔で共鳴させることにより音声が生まれる。実は上述のこの機構はヒトにおいてのみ認められものでサルやチンパンジーでは様子が異なっている。すなわち、人間以外の哺乳動物では、喉頭の軟骨が咽頭内に高くとび出して鼻腔の後方にはまり込んでいるために、①鼻腔―(空気の道)―喉頭と ②口腔―(食物の道)―食道では、独立した立体交差路となっているので、声帯で作られた空気の振動を口腔内で共鳴させることがほとんど不可能である。すなわち、動物では声帯で作られた空気の振動は専ら鼻で共鳴されることになる。因みにヒトでは、喉頭の位置は低く、普段は咽頭の中にわずかに飛び出ているだけで開口しており、食物を飲みこむときだけ持ち上がって、喉頭蓋によって蓋をされるという風な信号付き交差点方式になっている。

ところで咽頭筋、喉頭筋は舌咽神経(IX)と迷走神経(X)により支配されており、舌筋は舌下神経(XII)により、また、口腔や鼻腔の感覚や運動は三叉神経(V)と顔面神経(VII)により支配されている。これらの神経核(神経細胞/ニューロンの集団)は脳幹にあり、これらの諸核には、大脳皮質運動野に広い領野を占める舌や(音声)発生共鳴腔器官の代表野(representation field)からの神経線維が投射して、神経活動を調節している。ヒトでは1歳頃までに母音を主とした発声/会話が可能になり、2~3歳頃には子音の発声も殆んどできるようになり、言語野皮質も発達して、意味処理可能の会話が出来るようになる。すなわち、脳を解剖生理学的に音声言語の観点からみれば、皮質代表部-脳神経諸核-支配筋およびこれらのfeed-backメカニズムが発達・成熟したということになる。

発声に限らずさまざまな機能が形成される胎児期、新生児期、幼児期は重要で、特定の機能の発達にとって、重要な意味をもつ、臨界期といわれる「その時期に有効な刺激が必要な適切な時期」がある。この分野の研究は視覚機能についてとくに詳しい。第一次視覚野には左右の目からの情報が分離して縞模様に並ぶ眼球優位コラムというものが存在するが、ネコの実験によれば生後2-6週間の「臨界期」に、このコラムが形成される。また、臨界期のネコに縦縞だけを見せて育てると、大人になっても横線をうまく認識できない。大脳皮質視覚野における神経細胞の反応を調べてみると、縦方向の線に反応する神経細胞が多くなり、逆に、横線によく反応する細胞が少なくなっていることが明らかになっている。他の機能についても同様の発達経過があり、各々の臨界期に、特定の機能を獲得するために関連する神経系の形態形成に必要な化学物質を動員する機構が生体内に存在すると考えられる。ヒトの青年期(思春期)における精神発達の重要性について12]項で考察されるが、Freud の精神分析の理論を待つまでもなく幼児期、児童期以前の身体的および精神的発達は医学的観点からも教育的見地からも重要である。

Bloomfield(「言語」)によれば、母音(vowels)とは、音声に舌あるいは両唇の閉鎖・摩擦・接触を含まない音であり、その範囲内の変更を与えること《modifications》により、母音には数個の異なった音素(a, e, i, o, u, etc)が区別される。しかし、これらの音素の間の差違は主として舌の位置の差違にあるという。母音に対照して、その他の音、すなわち、閉鎖音<stops>・ふるえ音<trills>・摩擦音<spirants>・鼻音<nasals>・側音<laterals>は子音(consonant)と呼ばれている。また、彼は、鼻音(m,n,η)、側音(l,r)および母音をまとめて、楽音(musical sounds)とし、閉鎖音、ふるえ音、摩擦音をまとめて、噪音(noise-sounds)としている。もっともこの点は、各国語の音韻構造や発音、表現法によって異なる見解を成立させると考え得るので、とくに楽音としての規定には注意が要求されるであろう。

サルやチンパンジーやヒトの赤ん坊の世界は「アー」とか「ウー」とかの母音の世界で、脳、発声、共鳴器官が発達するに従って音の断絶化が可能になり、子音を使用して声音による伝達、すなわち、音声言語の世界が入ってくる。

(以下メモ)

①音声のオシロスコープによる波型

②幼児の成長過程における言語の獲得=子音の獲得。

この2点は問題の検討に役立つと判断される。

音楽に素養のある人が音符の連続としての楽曲を黙読して「聴いている」ときは、分析「音」を視覚的に捉えているのであり、小説(の文章)を理解しながら読んでいるときのように文字化しているのである。音楽家(作曲家や演奏家)は自分の認識と経験の深さに応じて楽譜を見たとき“頭”の中に楽譜から読み取った響きを持つことが出来る。高い水準に達した演奏家とは、ある楽譜を“理解”したとき自己の脳内にそれに適する“響き”を形成することが出来、その響きにできるだけ一致させて自らの外的響き=演奏を作り上げるart, techneを持っているヒトのことを言う。この場合、原初的な、たとえば作曲家が聴き取った音の記号化である音符・楽譜を響きとして、しかも言語野において読み取りつつ、音の響きを文字記号として認識しているのである。一見極端に聞こえるが、音楽を聴受し演奏することは、高いレベルで、知的会話をやりとりしているように抽象的認識の過程、即ち概念化、の作用が基盤にあって成立しているのである。更に音の流れ、調べの中に意味や思想をもたせることが出来るが、これにもレベルの相異が認められ、比較的にレベルの低い、たとえば直接的に感情に訴えかけるものから高度の思惟に関わりつつ、たとえば神的・超越的世界を問うことが出来る(バッハのマタイ伝の二つのアリア、第39番と第49番を参照)。このうちの、とりわけ後者の世界は完全に高い次元のロゴスの世界であり、感情をこめて演奏するパトス、アフェクトゥスの世界を越えて昇華された内容に立ちいたっている。これは後連合野での実際の響き(演奏)に直接的に結びついている感覚、感性的認識の段階が、知覚性言語領域の機能と結びついて、自己を中心とした空間認知(identityの設定)作用を通じてのdorsal pathwayと、形象的、情動的認知(affectusの設定)作用を通じてのventral pathwayが、前頭葉に興奮を伝えることによって、はじめて可能になる。なお、この場合の空間認知は、哲学的に言えば、自己(存在)の世界内における定位、すなわち自己の在ることの深い自覚であり、神学的に言えば、神との対峙によって、神の働きの内に在る自己の確認ということになる。上に述べた演奏→響きの認知→ロゴスの次元への昇華もしくは高次化=形而上化とはこのことを指す。(なお、「マタイ」における第39番、40番、二つのアリアの神学的・音楽的表現(法)の具体的説明は附論を参照のこと)。

このときに背側経路の方ではsensoryが写像的にmotorに速く(または早く)伝わるが、腹側経路の方では”情”が加味されて前頭前野で組みかえ(conversion)られた結果が、運動司令・実行の系に遅れて伝達される。Affectusに訴え共鳴された音楽の演奏が“空間に響きがふくらむ”ものを持っていると表現されるのはこのことを言う。良い響きとは、人間存在を包み込む何か知られざる宇宙の秩序に合致した空間秩序の認識へとヒトのロゴスの働きを促して、かって古代ギリシャにおいてプラトンがイデアのミメーシスとして捉えた哲学的コスモス=宇宙空間を現成させると言ったらよいであろうか。この最高次の認識はわれわれが現在研究対象とすることが非常に困難な前頭前野の最前部と能動性言語野が相互に干渉して機能するものであろうか。昔、Economoが審美領域や倫理領域の機能域を前頭葉の最前方部に想定した苦心の作図を思い出す。

以上の聴覚系(音楽に関する)の考察は、視覚系(絵画や文学)にもあてはまるように思われる。とくに、視覚=色という光波の問題は、聴覚の音波の問題と同様に捉えうるように思われる。形・色の要素と楔形文字や象形文字の段階を経て信号化・概念化可能な高次信号文字言語という問題を、脳の働きとその進化・発展の歴史性から考察することが出来よう。この際、聴覚空間よりもより明白で顕著な視覚空間について、自己の世界(外界)内定位との関連において人間の精神の発達過程を考察することもできよう。ところで、視覚表現においても高度に抽象化された概念を表現することができる。或る図象においてそこに描かれている図柄とは必ずしもイコールで結び得ない、異なる存在をアレゴリーとして認知させるのがそれで、たとえばヘビの図は知恵を示し、リンゴは原罪を表すなどこのアレゴリーの手法は中世までの宗教画に色濃く反映されている。また、形と音ないし色と音色との結びつきを強く内面に感じとることの出来るヒトは芸術家に多い(cf. 絵をシンボルとしてみたとき、エコノロジーEconology)。

メモ:

{# 音と文字(言葉)と形の変化・行為の三位一体の芸術(=ドラマ)

声楽、宗教音楽、ギリシャ悲劇、オペラ}

メモ:

以下に、フルトヴェングラー、Wilhelm Furtwängler, 1886-1954) 芳賀訳(新潮社版)よりの抜粋を載せる。

「すべて偉大なものは単純である」これは芸術家のための箴言である、と言うのは、何よりまずその「単純」という言葉が、「全体」という概念を前提としているからである。ここで言う「単純」さとは、「すべてを見通して」「突如としてこの一挙に」正しくその「全体」をつかむ、という意味である。この言葉における「全体」とは、決してただそれ自体のために分離した世界の一部である、というだけではない。一部分にはちがいないが、それはこの世界をその「全様態」において反映する部分なのである。「全体の中に、魔神的なものが存在している」と芸術家ゲーテは言っている。非有機体的な世界はこの種の「全体」を知らない。非有機的な世界は限界というものを持たず、ただ無限にひろがろうとする。ここで言っているような意味においての「全体」という概念を持ちうるというのは、我々自身人間として、有機的な生命に所属しているからなのである。私たちは有機的に思索し、有機的に感覚する。すべての有機体、すべての植物、すべての動物はこの意味において、私たちにとって一つの「全体」を形作っている。

7]Gestalt 認識の生理学

形あるものを部分の集合とみて各々の位置(Stelle)に配置して(sto, stellen立てる、置く、据える)全体として統一的に組み立てられたものが形態(Gestalt)である。心理学ではそれは感覚されたものの総体であるとか、あるいは、感覚の概念を「形態」とか「それを構成する部分の総和以上のものである全体」とか一見「謎」めいたことを言う。しかし、最近の脳の科学の研究は、視覚系認識についても、さらには聴覚系認識についても、可成りの説明が可能なところまで進展しているように思われる。たとえば、視覚的認識とは、物体からの反射光が網膜を刺激し、(詳しく言えば錐体細胞(cone)及び杆体細胞(rod)→双極細胞→網膜神経節細胞の順に興奮が伝わり)、それが視床の外側膝状体に伝わり、シナプスを代えて、大脳皮質の第1視覚野(area17)に伝達される。つまり大脳皮質のこの領野での反応が感覚として認知される第一歩である。次に、area18,area19、area37、…→と後頭連合野おいて伝達され、その過程の中で、点→線→単純な形(丸や三角形など)→複雑な形(図形、景色、ヒトの顔など)へと知覚作用としての認知/認識が深まっていく。その形態的基盤は、その部位にある特殊に分化した神経細胞の反応を反映する形で、いわば階層的に低次から高次へと質的発展をとげつつその認識過程が進行する。画像(図形)の認知、その連続性の認識である図形の連想(あることを思い出したときに、その記憶に関連した別のことを思い出す現象)作用も側頭葉にある視覚性連合野のニューロンが機能の一端を担っているとして理解されている。すなわち、サルを用いた宮下らの実験で、図形を2個ずつペアにして学習させる。そしてそのサルの側頭葉ニューロンの活動状況をその一方の図形を提示した後に、他方をみせて調べた。すると、時間の経過と共に活動性が徐々に高まってくるというのである。

以上みてきたように、stepwiseに進むヒエラルキーを持った図形(画像)認識のGestalt構成は視覚系領域で起こる脳機能の反映であるが、主たる脳内活動の場が聴覚領に置かれている、音を素材とする芸術である音楽のGestalt機構も同様にみなすことができないだろうか。すなわち、視覚の場合は第1視覚野で感覚された切れた(不連続な)図形要素が空間的近接度を基準として、つながり(連続性)と切れ目(不連続性)を(再)構成する過程で、つまりフレージングによって輪郭を構築し、また再編していく(視覚のヒエラルキー構造をtranssynapticに視覚性刺激が進行する経過の中で)。同時に聴覚の場合は高低や強弱の差違に関わりなく時間的に隣接している音がつながり、音の流れ(stream)、すなわち旋律ないし何等かの音形が形成される。たとえば、一つの楽曲は一つの形態あるいは構造をもっているが、しかしこの構造、つまり幾つかの、それ自体としては単なる音以上の意味を持ち得ない音符によって構成される構造そのものが音楽「作品」たり得ているのかどうかは疑問であり、むしろそれ自体は単なる音である音符が、何等かの「意味」を形成しつつ結び合わされてゆくときに、はじめて音楽「作品」は成立するわけで、ここに一個の構造として形成された「意味」、別の言葉で言えば「表現」こそが、いわゆる音以上の「何か」を成すのであり、この構造としての「意味」・「表現」すなわち一個の音楽的「存在」そのものをここではGestalt と呼ぶ。このように、複数の連続した音符が一つの構造を構成することによって感性と統覚(apperception)的に結びついて楽曲が生まれる。それは内耳有毛細胞-蝸牛核-外側毛帯核-下丘核-内側膝状体を経て聴覚大脳皮質に到達した電気的興奮のauditoryI,A-II,Ep(ネコ実験)、更に連合野内の亜区域と連なる段階的/ヒエラルキーをもった聴覚系領域で起こる脳内のエネルギー伝達機構を基盤にしてのことである。聴覚皮質内には、これは他の機能皮質域についても言えることであるが、このような近類性質のニューロンが集団をなして存在している。このように構築された形態的基盤の上に立って、脳の機能として、不連続な単なる音から連続性(旋律)、総合性(和音、協和音、テンポ)がニューロンの集合と結合からなる回路網の活動から形成される。このように構成された一定の曲想の連想作用から、まとまった楽曲が作られる。ワーキングメモリー(作業記憶)の作用を通じて作曲がなされ演奏が行われ聴受される。この際、後連合野で知覚、認知され、統合された視覚・聴覚・体性感覚の複合体が前頭連合野で「組み変え」が行われる(前述4 ]をみよ)。

ここで、暫く、ワーキングメモリー(working memory)、事象関連電位(event-related potentials, ERP)および探索陰性電位について立ち停って考えておくことにする。ワーキングメモリーという言葉は流行語になりつつあるが分かりにくい用語である。ワーキングメモリーとは、一時的に提示された情報の表象を一定時間意図的に(activeに)保持することを言う。情報が一時的にpassiveに保持される記憶に対して、ワーキングメモリーは情報がactiveに保持され、不必要となれば消去(リセット)される。そして目的志向性が強い。因みに、短期記憶では、リハーサルによって長期記憶に転送されて処理される。この保持や処理の働きにより、判断や推論などの高次処理が行われる。ワーキングメモリーの脳内機構については、従来、前頭前野に局在する機能と考えられていたが、最近のfMRI(functional magnetic resonance imaging)やPET(positron emission tomography)で調べた結果、ヒトで大脳皮質連合野に広く、また大脳基底核、小脳、海馬など様々な部位で活性化が観察されている。このことは達成システムとしてワーキングメモリーを考えるとき、目標や課題への志向性が情動や意欲を基盤にして駆動されることを示している。また、事象関連電位は、動物(ここではヒト)が精神作業を行う際に生じる一過性の電位変動で、視覚性探索過程を反映するERP成分として視覚性(記憶)探索(陰性)電位(search negativity)についてはよく調べられている。視覚性符号を用いた研究から、それを反映する活動が視覚系の脳内経路と一致することから、人間の視覚系が外的視覚刺激の処理だけでなく、内的視覚表象の操作にも関与している可能性が示唆されている。聴覚刺激を用いた記憶探索課題(Okita, 1989)においても、視覚刺激を用いたと同様な分布を示す探索陰性電位が報告されている。このことから聴覚系においても、ヒトでは、外的並びに内的な聴覚表象の処理操作に、同様に関与しているのではないかと思われる。

註)Okita; Within-channel selection and event-related potentials during solective auditory attention, Psychophysiol, 26 (1989)127-139.

この節の冒頭で提起した「謎」の問題について整理してみよう。作曲ないし演奏とは、単なる音(素)を連続させることではなく、音(素)を何等かの法則=人間の思惟の運動・秩序などによって「組み変え」、「組み合せ」たものである。組み変えることは音(素)それ自体の存在性とは異なる存在性に移置されることを意味する。「総和以上のものである全体」とは、この「組み変えられた」新たな存在=個としての全体を指すと考えられる。

一方、視覚系においては、点→線→簡単なまとまり(三角、丸、四角)→それらが組み合わされた意味ある形象という風に複雑化されていく。同じように、聴覚系においても、単(純)音→協和音→メロディー→主題音楽というように“総合化”されていく。この諸要素(elements)を融合へと導く過程(プロセス)は、第一視覚野(V1, area 17)や第一聴覚野(AI, area 42)における視素や音素のニューロン群の電気反応的に刻印されて(impregnated, characterized)抽出される特徴づけないし「個(性)」の獲得した次元からスタートする。それがシナプスを替えるに従って、前にみたように、階層性の高いレベルの要素の反応ニューロン群に発展する。

これらのプロセスは電気生理学的に活動電位の測定や波形分析などで解明され、後皮質連合野内で生起する。充分には証明されていないが、logicalにreasoningしてみて、確かな現象として知られている。これらの抽出された「個(性)」-音楽や形質素-は或いは連続し、或いは断絶して、肯定と否定と統合をくり返して、Gestaltの世界が具象化される。このいわば感覚要素(的)ヒエラルキーのascending systemの中に扁桃体を主とする大脳辺縁系の活動であるpathos(情動)と新皮質内の言語野の活動産物であるlogos(言葉、思考)がmixされて(すなわち、皮質皮質間線維により相互にニューロン活動が影響し合って)より更に内容が深められて pathos とlogos が相互的に滲透した、新たな統合である pathologos の状態が作り出されてゆくが、このpathologosの関与の主題は後述されるので、ひとまず、傍らにこれを置くことにする。なお、付言すれば、脳の解剖生理学的研究が教えるところによれば、単純要素反応ニューロン群領域と複雑要素反応ニューロン群領域との間は相互に結合している。つまり皮質内の電気的興奮が一方向性でなく両方向性をもって伝達されることが証明されている。それを式で表すと、AI(V1)⇔belt(V2, V3) ⇔parabelt(V4, MT etc) ⇔post.assoc.cx⇔prefront.cx⇔mot.related areasとなる。

ところで、音楽において18世紀に1つ1つの音の響きを際立たせて演奏し、且つ幾つかの音をまとめてセンテンス=フレーズを形成させていく“語るような演奏”の奏法様式がとりあげられた。音の長さを短く切っていき、「個」としての音符の響きを浮き上がらせる奏法で、休符を用いて音を切ることによって(も)、例えば「ためいき、suspirationes」の表現として、聴く者の感情affectus, Gefuehlに訴える演奏方式である。これは明らかにギリシャ・ローマの古典文芸、およびその復活・再生であるルネサンス芸術を源とする修辞学(的手法)と深く結びつくことによって成立したものと考えられる。affectus をゆり動かすことによって真なるもの、美の根源への覚醒を促すべく用いられたと判断される奏法であり、バッハからモーツァルトの時代(17世紀半ばから18世紀にかけての時代)は「個」としての音素の響きが根源的なart / elementとされており、将にことば(言語)と感性(情動)-Pathologos-との同調に対応する音楽の形態が求められた。それがベートーヴェン、シューベルト、ショパン、さらにブラームスへと引きつがれていくのである。動物進化の立場からみて、音を切る発音(断続音/有節音の発声)は、喉頭の発達によりサルからヒトに進化する段階で可能になったもので、メロディー、もしくは何等かの連続する音の流れを意識的に中断することによって、話の流れにおける「単語」に対応する「個」の響きを明確に認識させるべく挿入させた休符の活用は将に人間的(サルからヒトへ進んだという意味において)なものである。

メモ:歌うように楽器を演奏して響かせる。カンタービレ。楽器に歌の技法を採り入れる。

Discrezione =tempo rubato

メモ:19/8討論による、子音・母音、運動野・発音器官の発達について考察するか

中世に遡るとはいえ、とりわけてルネサンス期の人々はこのような「人間的表現」として、つまり神の国とは異なる人間の世界における人間的世界の表現手法として、古典ギリシャ・ローマ以来のレトリックを導入して、言葉と音の響きを組み合わせることによって、思惟された世界を具体的・感性的響きのGestalt としてミメーシス(写し出)させるべくフマニスムス(人間)の音楽を響かせ、なおかつそれによって神的秩序=神・ロゴスによって法則づけられたコスモス内存在としての人間と、これを治めるロゴス・神との対話の場を作ろうとしたのであろう。

なお、このような音楽(芸術)における聴受と表現(演奏、作曲)およびこれと脳機能との関連について検討していく場合に、それも上記のような音楽史上の事柄としてこれを取り扱う場合にきわめて困難な問題が付随する。それは19世紀末、エジソンによる録音・蓄音機の発明以前のいわゆる音源が存在しないことである。無論、演奏・作曲の歴史を伝える楽譜は存在するが、言語の領域でひとつの単語に、時として多様な意味が内在し、その各れをとるかによってこの単語そのもののみならず、この単語が組み込まれた文章の全体の意味が多様に変化していくのと全く同様に、楽譜に内在する多様な響き・意味をどのように読み取るかによって或る音楽「作品」の伝えようとする意味やその作品の形態・構造は大きく変わって来る。従って、一般的聴受、つまり鑑賞という次元からすれば、或る「作品」は、これを聴く時に行われた「演奏」によって伝えられた意味・形態の域をまずは超え得ない。ひとつの「作品」でも異なる演奏者によってその形態が変化していくのはこのような事由によるが、このことこそが、上記のように史的検討を困難にさせるのである。或る「作品」、例えばBeethovenの「第九交響曲」とはどのような「作品」であるのか、についての検討は、この「作品」のGestaltが明確化され難いところに、その答えを出すことの困難さを介在させている、と言わねばならない。しかし、そうしたことを念頭に置いて記すならば、上にみた、言葉=演奏の形態は概略して20世紀の初頭までは続いていたと判断される。演奏の歴史は、しばしば人脈の系譜の歴史に一致するが、ここでもそれはあてはまる。一例をあげるなら、17世紀の演奏法を受け継いだ、18世紀前半のBachからMozartやBeethovenに流れ、さらにBeethovenの弟子のCzerny、あるいは同時代のウィーンの演奏法を身に付けていたと判断される19世紀のBrahmsとその弟子、もしくはBrahmsの友人でもあったレチェテツキがそれで、Chopinのノクターンに見事な「語る演奏」を遺したレチェテツキの録音にこの流れ・系譜を明らかに聴き取ることが出来る。同時に、このような演奏・表現法は20世紀の初頭に衰退し、新しい演奏・表現法がそれに代わったと考えられる。演奏・表現性の歴史にみられるこの変化・交代は、人間の精神の歴史のうえでの転換、いわゆるニーチェの「神の死」から実存哲学の抬頭の時期に、また一般の世界史では二つの大戦に向かう変動の時代に重なっている。人間の精神活動が脳機能の働きを反映しているのであれば、19世紀から20世紀にかけて人間の脳機能の働きそのものに、変化・断絶があったのであろうか。

一方、作曲の歴史は演奏の歴史と深い結び付を持っており、作曲家は、多分に伝統的なものとして、自分に与えられた、自分で利用し得る表現・演奏法に立脚しながら作曲をまとめていく。自分が伝達したい事柄が、どのように楽譜化されていれば伝達可能であるかを、作曲家は演奏の技法・表現法の点から検討していく、もしくはしていかざるを得ない立場に置かれている。無論、例えば19世紀前半、フランスのBerliozのように種々の新手法を模索し、発明し、これを利用することも出来るが、17・18世紀の作曲家はおおむね与えられた手法の利用によって作曲活動をしていた。このことは、作曲の基盤をなした修辞法の点からも首肯されるであろう。作曲・演奏上の、音楽の修辞は一定のパターン化された表現法の利用・組合せを根幹として行われたからである。当然のことながら、作曲のような能動的活動においてもなお、伝統との結びつきは強く、一般に想像されるような「個性的表現」が求められているわけではなく、Mozartのようないわゆる天才の作品でさえ、その根幹をなすのは既存の表現法、パターン化された手法の、彼なりの工夫であった。もっとも、このような点が「個性・天才性」を強調する方向でなされて来たこれまでの研究でさして問題にされて来なかったのも事実であるが、現在では音楽史そのものに対する洗い直しの作業の必要性が生じ、MozartやBeethovenの作品の中に流れ込んでいる伝統的表現方法、それも中北部ドイツの伝統が北ドイツの精神文化を経由して流れ込んだそれへの関心が高まっている。ウィーン古典派の位置づけそれ自体でさえ、近い将来にその在り方を大きく変えることになるであろう。

視点を変えるならば、このような伝統に立つ作曲と上の演奏・表現法の歴史・系譜とは合わさってひとつの軌跡を描いていることになる。MozartやBeethoven、Chopin、Brahms等の作品が語る演奏によって表現されていたばかりでなく、このことが告げるのは彼等の作品の中に語りかける表現様式がはっきりと認められることである。それも特に聴き手の情動に強く訴えかける緩徐な音の流れの中に好んでこの手法は用いられており、その際に、器楽曲が多くの場合、「テキストの無い歌」の形をとっているのが興味深いところである。この傾向は20世紀になっても認められ、Webern等の作品の中に休符もしくは音楽の流れの意識的中断による表現の深化の意図がみられる。加えて、先述の歴史の転換期にテキスト=言語の扱い方それ自体の中にも大きな変化がもたらされたことは改めて注意されてよいであろう。振り返って要約すれば、ルネサンス以来の歴史の中で、音楽の新しい表現手法として言葉を中心とした形態が打ち出されてきたのであるから、言葉化された人間の思惟・情動が、音楽によって具体的響き化されて来たのは当然の帰結であり、またそれ故にこそ上の世紀の転換点における言葉の響かせ方の変化は注目に値するのである。具体的に言えば、Monteverdi以来のRecitativo=朗誦の手法を発展させて、20世紀オーストリアのSchönbergが新たな朗誦としてSprechgesangと呼ばれる表現法を打出したのがそれである。これは、テキストを歌う場合に、楽譜上に正確な音程、音の位置を与えずに、大体の音高だけを示しておくもので(譜例?)、或る音が実際にどのような音高・響きで歌われるかは歌い手の情動・判断に任されている。古代ギリシア以来追求されて来た、音楽芸術の根幹をなす数比例に基づく調和を究極の美とする考え方とはまさしく正反対に、ここでは異常な、数比例に基づく音高からは捉え得ない響きが求められることになる。Schönbergは作曲家であると同時に、当時のドイツ芸術に顕著であった、表現の深化・意識の深層に根ざす表現を旨とした表現主義の画家としても優れた作品を遺しており、文字通りに、古代ギリシア以来の秩序づけられた法則づけられた宇宙・コスモスの法則に合致し得ない、人間の深層に横たわる各自・個としての存在の響きを音化してSprechgesang は成立したわけである。ニーチェの「神の死」に象徴される異様な事態の中で、人間の世界・コスモスを支えて来た秩序・法則が大戦によって破壊される歴史状況の中で、人間の存在の不安を映して新たに言葉は響いたのである。これもまた、人間の脳機能によって感知された何等かの、宇宙的不協和音の具体化であったと言わなければならない音楽上の現象である。もっとも、歴史における反比例の法則??という点からすれば、芸術の中核、ということは人間の精神活動の中核において数比例に基づく調和が求められたのは、地上的・人間世界における現実が非調和なものであったからであろう。これは実際にそうであった面と、例えばキリスト教によって地上的生活・世界の否定が説かれたことの両面によってもたらされた人間の脳機能を反映させるものであった。それに対して、神の死によって天上的調和が喪失されてこの方、非調和の現実が芸術の中核をなして作品は形成されるようになったが故の一帰結がSprechgesangであったと言い得る。なお、「神の死」はニーチェによって、いささか表現を濃くして説かれ有名になったが、Beethovenと同年の抒情詩人Hölderlinが同じ事柄を説いていることは改めて注目されて然るべきである。フランス革命に象徴される世界の転換の中で、Schönbergと同じくHölderlinが、あわせてBeethovenが世界の不協和音を聴き取って彼等の作品の中に響かせていたからである。その意味からすれば、語る演奏・表現方法そのものの中に、多かれ少なかれ不協和な状況を呈する人間の世界・コスモスは映し出されていたといわなければならないであろうし、改めて人間の精神活動、芸術という名のactiveな表現活動の根本的意味が、脳機能のpassiveな、外界認知の機能・働きとの関連の中で捉えられて来るべき問題を鮮明に映し出すものこそがこの語る演奏・表現様式であるといえる。おそらくは、中世に頂点をなしたキリスト教神学による現実世界の秩序付けがルネサンス以降の近代世界の中で衰退して行ったことの、これは盾のいまひとつの面を告げる歴史の流れである。

甚だ恣意的であるが、類似的興味から1)絵画史からも2)彫刻史からも例が挙げられよう。狭い私的な関心の範囲からみても、絵画史として:フィレンツェ派やベネツィア派のルネサンス期にみられる伝説画や肖像画中心の時代から、長い年月を経てセザンヌに代表される自然印象派の具象・写生の手法が生まれ、ついで個性的な画家としてムンク、ゴッホ、ピカソなどが19世紀から20世紀前半に活躍し、点や線を主体とする単純形象を根源的に求めたジャコメッテー(Giacometti)、モンドリアン(Mondrian)に連続している。また、日本の彫刻史に例をとれば、古代の素朴な土偶・人形は将に単純型の世界で、白鳳期の百済観音、菩薩半迦思惟像があり、美しい協和音とメロディーの響きは薬師寺の薬師如来三尊と東塔の美しさに感じられ、ついで鎌倉時代の、運慶、湛慶、快慶のアレグロ・ビバーチェ的金剛力士像となって円熟し、ずっと降って明治時代となり、ロダンの影響を受けた碌山や光太郎を過ぎて抽象的な凝集した近代彫刻の世界が訪れるのである。Spielのついでに万葉(人麻呂、赤人)→古今集(俊成)→新古今(定家)→宗祇の連歌→芭蕉、蕪村の俳諧→アララギ(子規、茂吉)という日本歌文学の譜系も同様に挙げられる。

晩年Verdi作のタイトルロールのFalstaffに慣って、人生は道化といくら達観してみても、当然至極のことであるが、上記の芸術史の展開と脳内ニューロン群の活動に成就される単純要素と複雑要素との関係を比較したり、類似させたり、ましてや、同一視点から考察しようとしているのではない。性質や次元の異なる事象の比較論は一見有益で面白そうであるが、意外と実(みのり)は少ないものである。

私がここで言いたいことは、我々人間がここまで築いて来た精神文化の創造と継続的開花はbasicallyにlogosとpathosと環境(自然と人間)に働きかける能動的行為(労働)の結合と醸成というヒトの脳の活動にみられる離散と集合、つまり自然がその法則に従って創った秩序ある物質世界の運動を反映したものであるということである。

さらにコミュニケーションの手段として言語をもつに至った動物、すなわち、人間の脳においては、以上の視覚および聴覚のGestalt機構が質的に発展したものとして、視覚的言語(文字)や聴覚的言語(話し言葉)を了解し、抽象化し、概念化するという、感覚的認識から抽象的認識に段階的に発展する概念化のGestalt機構が存在すると考えられる。

以上みてきたGestalt認識に関連する大脳皮質内の領域は後連合野内で互いに隣接しており、短い連合線維(弓状線維)によって密に結合されている。このようにGestalt認識の現代的解釈は、今や最近の進歩した脳科学の研究により科学的に解明することが出来るようになった。

このように言語機構が加わることにより、visual & auditory expressionの単純から複雑へ、または、具象化から抽象化を包含した脳機能は高次の段階へと発展する。すなわち、情動に関する扁桃体と強い結びつきをもつ、腹側側頭葉や側頭葉前方部(極部)は、これらの3 kinds of gestalt cortical areasに直接隣接してその腹側域にあり、この領域で皮質皮質間線維によりGestaltsとemotionの発現が結びつく。しかる後に、先にみたように、音楽(auditory-related)の affectusや絵画(visual-related)のaffectusは前頭連合野に結びついてmotorus affectusを生ぜしめるのである。

私の知る所では、ゲシュタルト認識の脳生理学を研究することが出来るまでのレベルに引き上げた“往時の”ゲシュタルト心理学は、歴史的にその源泉をみてみると、ロック(Locke, 1632-1704)、バークレイ(Berkeley, 1658-1753)、ヒューム(Hume, 1711-1776)などに始まるイギリスの経験論に求められる(ところの)19世紀の感覚主義や連合主義に対する反作用の一つとして位置づけられている。

そして留意すべきことは、ゲシュタルト心理学は本来現象学を源とするものであり、その直接的な哲学的先駆者はフッサールを主な代表とする現象学者たちであった。今日われわれは、上にみてきたように、その内容の精髄をくみとって脳科学の研究成果をもとに科学的に変革し、考察を加えることによって、脳と精神が如何に(how) 何処で(where).結びつくかという問題にチャレンジすることができる。脳と精神をつなぐ扉の鍵がここに隠されているのではないだろうか。

8]情動表現と脳内機構

情動機能は認知機能とともに脳の高次神経の所産である主要な要素を構成している二大機能である。われわれは、外部環境および内部環境に関する情報のなかから生体にとって意味のある情報を認知し、過去の体験や記憶情報と照合して、その事象が自分にとってどのような意味をもつのか、報酬性(益、快情動)か嫌悪性(害、不快情動)かを判断している。記憶や情動は海馬や扁桃体を主たる構成領域成分とする大脳辺縁系の機能と密接に関係している。

海馬は原始皮質とよばれ、終脳の蓋板につづく半球内側面の部分が翼板の肥厚によって発生の早い時期に形成される大脳皮質の一部である。哺乳動物の海馬は、発生初期には脳梁の背側に位置しており、脳梁が背尾方に発達してくる時に同伴して次第に発達し、尾方では脳梁膨大の腹側で狭い小帯回となる。さらに腹側前方に進んで数珠玉を並べたような外観を呈する歯状回となり、また側脳室内に突出して海馬足(固有の海馬、アンモン角)を形成する。海馬の尾方発達に伴い吻側部は退化している。海馬はその発生初期から乳頭体と一部結合しているが、この結合部の内に割って入った形で新皮質の発達に伴って脳梁が膨大化し尾方に発達するので、この結合も伸張され脳弓とよばれるアーチが形成される。海馬は短期記憶や外界との関係で場所を認知する機能をもつ部位として注目されている。

一方、哺乳動物の扁桃核は、尾状核や被殻と同様に、半球胞の腹側壁が側脳室の内腔に隆起状に発達した神経節丘の後下部から生じる(マウスでは胎生13~14日頃)。側頭葉が形成されるにつれて神経節丘の腹側が前方に移動し、側脳室下角の前端の前上部に扁桃体が位置するようになる。ヒトの扁桃体は側頭葉前部の海馬旁回鈎(海馬旁回の前端が後外側に曲った部分)のすぐ下にみられる。一般に扁桃体と海馬は "関係が深い" と考えられているが、発生の過程を調べてみると、たまたま最終的に定着した位置が比較的接近しているが、両者は互いに独立分離して発達した構造物である。扁桃体(扁桃核とも言う)幾つかの亜域(亜核)に(内側核、外側核、基底外側核、中心核、皮質核など)区分されている。比較解剖学的にみて、嗅覚との関連で発達してきたと考えられている扁桃体(およびその周辺皮質部)の亜核間の関係が動物が高等になる程、複雑になっていることは興味深い。動物種間の相違はあるが、扁桃体は、皮質内側核群と基底外側核群とに大別される。基底外側核群(基底核と外側核)は動物が高等化するにつれて発達し、ヒトで著明である。一方、内側核・中心核および皮質核は逆にヒトで発達が悪い。なお、鳥類以下の原始線条体(または嗅線条体)は哺乳類の扁桃体に相同とされている。

大脳皮質との関係をみてみると、ネコやサルの所見から腹側側頭皮質、前頭葉眼窩面皮質、帯状回から嗅内野(entorhinal, 28野)や嗅周野(perirhinal, 35野)に、さらに28野と35野から海馬領野に投射することが明らかにされている。また、眼窩面皮質や嗅内野を含む側頭葉皮質と扁桃体との間にも相互間の結合がみられる。種々の感覚性の海馬への入力は嗅内野など海馬周辺皮質を介してみられるが、扁桃体への入力は間脳、中脳のいくつかの神経核(視床亜核、視床下部の腹内側核、黒質、縫線核など)や脳幹内の結合腕傍核、青斑核などから直接の投射が存在する。海馬と扁桃体は発生学的にも機能的にも異なる構造物であるが、この両構造物間の線維連絡は、少なくともサルの段階で明らかに存在する( )。現在、連合野を含む大脳皮質・海馬・扁桃体の特定領域と視床下部亜核との間の連絡についてのより詳細な研究がなされている。

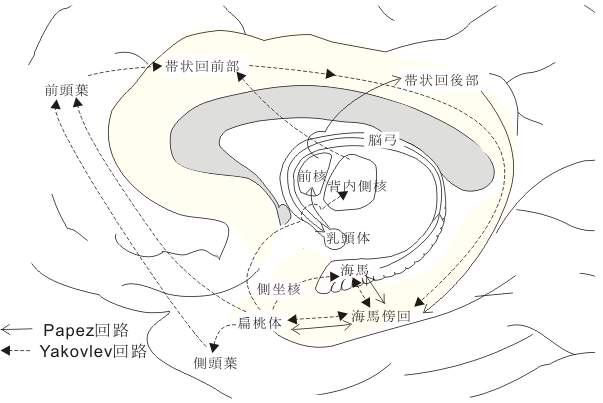

ここで、現在明らかにされている海馬と扁桃体を含めた相互間の線維連絡の関係を簡略化して下図にまとめてみる。

図:情動機構を説明するうえでのキーワードとなる構造物とそれらを連結する神経回路(Papez 回路、Yakovlev 回路)を示す模式図。

新皮質から海馬体への入力/情報の経路は必ず嗅内野・海馬台(ヒトでいう海馬旁回parahippocampal gyrus)を介している。これは連合線維(皮質-皮質間結合)のチェインである。皮質間の相互結合という点からみたとき、固有の海馬ないし海馬体は、"大脳の辺縁" の奥まった所にあって、視床下部を含めた脳幹部から入力される生存に必要な要素と連合野からの高度な情報を一時的にでも結びつける事により、一般記憶の記銘過程や空間記憶の保持に関連した作業に関与しているらしい。これを支持すると思われる行動・生理学的な証拠も提示されている。他方、扁桃体と大脳皮質との関係をみると、扁桃体は側頭葉極や下部側頭葉皮質や前頭葉の腹側部および眼窩面皮質など、感情・情緒に直接または間接的に関連する皮質と比較的強く相互に結合している。その上、扁桃核は味や臭いや自律神経系統の皮質下核と結合しており、亜核内での役割分担も示唆されており、皮質-扁桃核間の神経回路が働くことによって、賞罰、報酬などの意味づけ、動機づけなど形成される所と考えられる。このようにみてくると、哺乳動物の大脳辺縁系は大別して、記憶変換器としての「海馬体系」と、感情表出複合体としての「扁桃体系」とから構成されているとみなし得る。しかしながら、両者とも量質の差があるにしても、ともに大脳皮質と脳幹部からの入力(感覚系についていえば単に嗅覚系のみならずすべての種類のものが入ってくると考えられる)に制御ないし調節されており、この両系の働きを結びつけようとするならば、その主要な接点は嗅内野ないし海馬旁回(海馬台を含めて)にあると考えられる。

つぎに、扁桃体と情動記憶の関連について特記する(西条寿夫、小野武年を参照)。扁桃体を破壊したサルは、対象物の生物学的意味認知が障害され、以前恐れていたヘビやヒトに平気で近づくようになる(Kluver-Bucy症候群)。扁桃体が対象物、あるいは感覚刺激の生物学的意味認知に重要な役割を果たしていることを示唆している。扁桃体は、新奇刺激や感覚刺激の生物学的意味が変化ときに、それらの刺激の生物学的な意味を学習していく過程に関与している。ラットで、音を聞かせて、電気ショックを与えるという聴覚条件付け(恐怖条件付け)を行なうと、刺激条件(音)だけで血圧上昇やすくみ反応が起こるようになる。扁桃体が破壊されると、条件付け反応を用いた課題の学習が障害される。神経生理学的にみて、条件付け学習により扁桃体ニューロンが条件刺激にも応答するようになるからであると考えられる。

一般的に、強く印象を受けた出来事や情動的出来事に関する記憶は長く残りやすいことが知られている。このような情動の記憶増強効果は、扁桃体が記憶固定過程に促進的に作用していることによる。扁桃体は、記憶に重要な中隔-海馬体系における学習性のシナプス応答の変化を増強することが報告されている( )。さらに、海馬体苔状線維のテタヌス刺激により海馬体歯状回でLTP現象が観察されるが、苔状線維のテタヌス刺激時にさらに扁桃体内側部の電気刺激を同時に加えると、歯状回におけるLTPが増強されることが報告されている。

以下にまとめて考察するように、扁桃体は情動記憶の獲得や固定や保持にも関与している。扁桃体には、感覚条件刺激や強化刺激に誘発された快・不快感あるいは嫌悪性の痛覚や報酬性の味覚情報が入力している。ここでは、条件付けによりこれらの情報が同期的に入力し、長期増強などの機序により感覚線維-扁桃体ニューロン間のシナプス結合が強化され、扁桃体ニューロンは条件刺激に応答するようになる。また、扁桃体は、中隔-海馬体系のシナプス結合を強化し、扁桃体で得られた情動記憶を長期記憶として大脳皮質に移行させる。ヒトで、家族性鬱病の患者の鬱状態において、また健康人においても情動的な陳述記憶を思い浮かべる場合に、扁桃体で脳血流が増加していることがPETやfMRIを用いた研究により明らかにされている。

扁桃体には、味覚、嗅覚、内臓感覚、聴覚、視覚、体性感覚などあらゆる種類の感覚機能が直接的または間脳の視床核を介して間接的に入ってくる。この環境からの情報を将にそのまま感覚的に受容する(皮質を経由しない)生の粗なrapid sensationの他に、大脳皮質を経由していわば高次元で処理し、知覚し、認知した結果を時間的に少し遅れて伝達する適正な精密な情報が入ってくる。すなわち、扁桃体の基底外側核は、梨状前皮質、内嗅領皮質(28野)、帯状回(とくに24野)、側頭葉、前頭前野からの線維を受ける。以上の粗と精、原始的と識別的、低次と高次という2種の情報が扁桃核内で遭着する。そのことにより、環境に対して瞬間的、反射的に反応した生得的な生体反応は、成体の思慮深い知恵により、快か不快か、有益か有害かの判断に基づいて環境適応的に補正修正されるのである。ここで行われるこの価値判断の機能の結果は、主要な遠心性ルートである分界条(stria terminalis)を経由して中隔核、視床下部へ伝えられる。そして、小部分が腹側扁桃体遠心路(ventral pathway)により、視床下部に伝えられる。視床下部は食欲、性欲、水分代謝、自律機能、ホルモン調節(内分泌系を支配する脳下垂体の機能を促進又は抑制する)など生命維持に関わる重要な組織で外的または内的な誘因が存在するとき、この領域への興奮が来たとき周囲への働きかけの動因となり、有機体は行動(行為)を起こすことになる。扁桃体からの遠心性投射については、研究中であるが(湯浅ら)マウス胎生14~16日で核集団を形成中のニューロンから軸索が束化を形成してある特定の細胞群(LOT細胞)をmile stoneとして尾状核と視床の境界部に沿って背後部そして前方そして腹方へと走り、形成過程の視床下部領域に侵入する。そして腹内側核(満腹中枢)や外側核(摂食中枢)のニューロンとシナプスを作る。これらの領域にあるニューロンは、グルコースに反応すると共に、肥満因子オプシンに対して、腹内側核には促進的(positive) に、外側核には抑制的(negative)に反応する受容体(レセプター)が存在する。

自律神経系への入力にはすべての感覚があるが、最大のものは体性感覚(内臓感覚を含めて)である。ここで強調しておきたいことは、自律神経系への出口の問題である。その自律系反射は、視床下部を“最高中枢”として、ここから神経線維の連絡系として、延髄の迷走神経背側核や孤束核などに室傍核(PVN)から投射している他、液性(ホルモンや伝達物質)系として、下垂体への流れがある。この切り口は現時点で欠けている重要な点である。

嗅覚や味覚の刺激は直接扁桃体の皮質・内側核群(系統発生的に古い部分)に入力されており(川村、車田)、その情動への関与も無視できない。水棲動物では嗅覚も味覚も同じ化学物質が各感覚細胞に興奮を与える。聴覚は水圧や波動の感覚や一部味覚と同様に側線系がこれに当たっている。ある種の魚(ゴンズイ)では、味覚が非常によく発達して側線葉と呼ばれる膨らみが生じており、その前方は小脳原基と考えられる部分でそこには聴覚系の蝸牛神経核が発達している。イヌが道標として嗅覚系を用いて自分の尿の同定をしていることはよく知られているところである。なお、嗅覚や味覚は、とくに下等動物において、辺縁系/情動と強い関連をもっている。或る知的な女性から「香りに接したとき、様々なことを思い出したり、せつない、悲しい気持ちなったりする」という話を聞かされたことがある。ある味がその人にとって特定の体験をよびさます手段(キュー)になっていることはよくある。そして胸さわぐことがしばしばある。香道やaromatherapyはもっと高級な話で高次の認知機構に関連するものである。

ここで嗅覚と味覚の結ぶつきについて考えてみると、互いに補強しあう関係があるようにみえる。いわゆる「風味」といわれるもので香りと味の組合せである。感覚器から大脳皮質までの投射路をみると、味覚系は延髄から孤束核→視床VPM核→外側溝壁部皮質へ、嗅覚は嗅結節→扁桃体、視床MD核→前頭葉眼窩面皮質へと全く独立した別のルートである。最近 Dalton らはヒトを対象にサッカリンのような香りのない甘味物質を口に含むと、塩味や辛味の物質を口に含んだ場合と比べて、サクランボやアーモンドの独特の香りを嗅ぎ分ける能力が向上するという結果を得た(Nature Neurosci, 2000, May)。この組合せ料理は欧米では使用されることが多く、経験依存的な現象かもしれず小脳の扁桃がこの検知閾値の降下(感度が増すこと)に関係するらしいという。一方、視覚と聴覚との関連については、すでに前、[4]の章で皮質レベルの形態を中心に論じているが、現象面においても、ある種の音楽を聴いて、情景が視覚的に思い浮かぶことは多くの人達が経験するところである。一般に視・聴覚系は、嗅・味覚系にくらべて扁桃体や視床下部との結合は弱く、原始的な生の情動とは関連性が低いと言われている。尤も網膜からの視覚性入力と視床下部域での生体リズムの形成は別の視点からみて重要である。情動と感覚の階層性の問題は別に論ずべきテーマである。

ここでクレッチメル(Ernst Kretschmer, 1888~1964)を登場させたい。チュービンゲン大学精神医学の教授で「敏感関係妄想、1918」と「体格と性格、1921」の著者として、またドイツ文化圏の文学的、芸術的そして哲学的素養をもった学者として有名である。これらの著書のなかでクレッチメルは、敏感関係妄想(Beziehungswahn)と彼が名づけたある種の妄想疾患は、感情移入に富んだ理解により、性格、環境、体験の間の関係を多面的に明らかにするという精神療法を施すことによって治癒させるという”多元的診断と治療、Mehrdimensionale Diagnostic und Therapie" の構想を呈示し、更にその診断の第一次元として体質の研究を行なった。そこで、内因性精神病、ことに分裂病圏と躁欝病圏での病像の生起を遺伝に規定された特定体質の心身両域にわたる表現として理解しようとする立場をとった。彼は、意識機能、欲求機能、情動の3つの機能を心的中枢機能と名づけ、それぞれを脳生理学的見地から考察している。そして彼は、嗅覚や味覚を”下等”(ヒエラルキーが低い)な感覚とみなし、内臓感覚、深部感覚なども含めて体全体に拡がっている情動や衝動に関係する感覚として「情動親近性感覚」と名づけ、生命感情と強く結びついているとした。これに対して、聴覚や視覚や触覚は表象や知覚として使われるもので、情動との結びつきは稀薄であるとし、「反映感覚」と名づけた。われわれの言葉を用いると、それぞれ、古皮質レベルおよび新皮質レベルの高次神経活動の反映ということになる。しかし、事は単純ではない。この問題は感覚の階層性と情動の階層性という両側面から、その相関について考察することを要求する。

クレッチメルは、情動性という概念を用いてその内容を、情動、感情、気分、気質と分けて以下のように定義した。すなわち、「比較的単純な個々の過程」を感情、「特に持続時間が短く範囲は限られているが強力な感情の経過」を情動、反対に感情状態が長時間に亘って全体として一様で漠然とした状態にある場合」を気分、そして最後に「或る個性全体をその情動性の全体的態度をもととして普遍的特徴的な形であらわしたもの」を気質と名づけ、それは個体の液体-神経性基質と関係が深いとしている。そして、体格と気質が内分泌器官および植物神経器官と関係が深く、情動と植物神経系、内分泌系は緊密な共同作業を行っているとして身体と精神の相関の問題を研究した。その成果として現れたものが著書「「体格と性格」」である。私は脳の高次機能の一つとしての情動の問題を、下等動物を含めて系統発生学的立場から、言語(ロゴス)機能を獲得したヒトの脳における情動(パトス)と結びついた精神活動に至るまでを生物学的に論じてみたい。ヒトの脳の聴覚連合皮質に焦点を合わせた活動について語ることは、音楽という芸術、すなわち、人間の精神活動について同時的に、無理なく一致させて語ることに他ならない。20世紀初頭に研究された上述のクレッチマーの成果から、80年経て神経科学の大きな果実を掌中にしているわれわれは、その精神を読みとり、精神医学を発展させなければならないと思う。

話は大きくなるが、摂食、性欲、渇、ストレス(グルココルチコイドとアドレナリン、副腎皮質と髄質)など恒常性(homeostasis)の問題も含めて自律神経系反応の問題が、視覚や聴覚が主になる大脳皮質の機能と関わりをもつ芸術の領域に参加したとき、activeな(運動性、能動性をもった)演出が、logosとPathosの共演として最高に表現されることであろう。ErosとPhagosが、ここにまたキーワードとして加わってくる。Phagosと Erosはどのように亢進し、また、抑制がかかるのか。視床下部に中枢性食欲および性欲に関する調節機構の第一の中枢が存在する。VMH, LHA, POAなどである。この中枢への末梢からのシグナルはニューロン網を介する神経性伝達と、循環血流を介する体液性伝達である。その上位にある高次の二次中枢は大脳皮質連合野(とくに前頭前野)と大脳辺縁系(とくに扁桃体)に在り、従って意志(willen)と感情(pathos)と理性(logos)の影響の下にある。以上が脳を唯物的に考察した結論である。

この他に、扁桃体→(側頭葉)→前頭葉→帯状回(その前部→後部)→海馬傍回→扁桃体および扁桃体→視床背内側核(MD核)→帯状回前部を連絡するYakovlev回路とよばれる情動・意欲に関わる神経回路網が模式化されて存在している。後述するように、中古皮質に属する帯状回は、意欲に関連した行為を行ったとき局所循環血流量が増加する皮質野として知られている領域で、サルの実験でも独自に新しく工夫した有用な行為を施行して報酬を得た時に活動する神経細胞(ニューロン)が存在する(丹治、Science)。

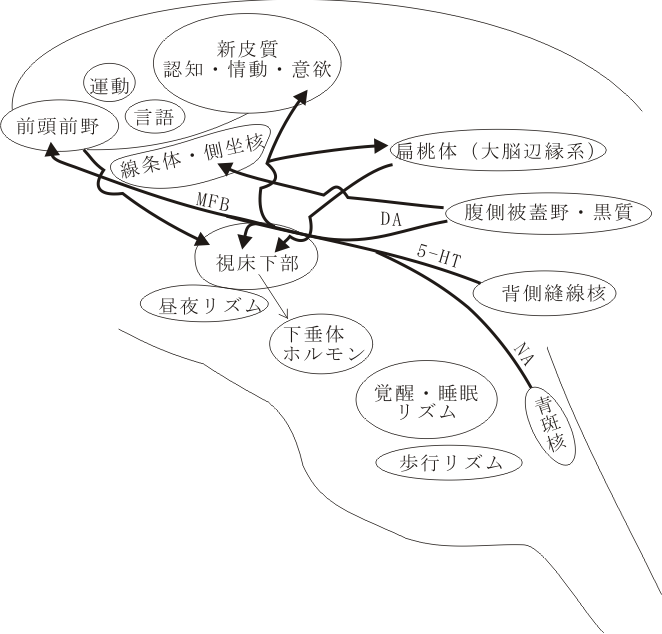

ここで特記しておきたいことがある。それは、アミン系のdiffuseな投射(DopamineやSerotonin)が上記の視床下部、大脳辺縁系(扁桃体、線条体、側坐核、帯状回)さらに前頭前野へ広範囲に存在することである(内側前脳束、MFB)。特に中脳の腹側被蓋野(VTA)から扁桃体、側坐核、帯状回に投射するドーパミン投射線維系は、A-10線維と略称され、新規(新奇)の刺激に(neugierigに)反応する快楽的情動/意欲(emotion, motivation)に関わるものとして関心がもたれている。側坐核はDA/D4R を有し、求心性投射として、venral subiculum および amygdala/BL &Cent nuclei から、それぞれ、脳弓、分界条を経由して、共に、同側性に興奮性入力が存在することが知られている。

ここでドーパミンニューロンの発生について記載しておきたい。ドーパミン産生細胞は中脳の脳室(完成された形で中脳水道)の腹側部神経上皮(基板)においてマウス胎生8-10、10-12日誕生のニューロンが分裂し、radial gliaに沿って腹側に移動、分化、更に接線方向線維(tangential fiber)に乗り変えて、以下の3つの部位に定着する。それらはA8:中脳網様体( midbrain reticular formation), A9:黒質緻密部(SNpc) およびA10:中脳腹側被蓋野(VTA)と名付けられている。A10ニューロンは上述した。A9ニューロンは運動の調節に関連する錐体外路系のもので、線条体(striatum, 尾状核と被殻から成る)に投射する系である(receptor はD1R, D2R)。この線条体は側脳室腹側部の神経上皮から発生(E14-16?)する外側大脳基底核隆起の細胞の集団から成るもので、それらの一部はアセチルコリン含有細胞、SPニューロン、GABAニューロンなどに分化する。Striatumへの最大の入力は大脳皮質からのもので主に運動関連皮質からくると言われているが、高等動物では、広いほとんどの全皮質領野(17野を除く)からの入力があり(前述)、身体全体のトータル的バランスを調節する機能がここにあるとされている。

以上、齧歯類で調べたドーパミン系の構成は、基本的には哺乳動物にもあてはまるといわれている。しかし両者間に進化の発達の程度を反映して、差違があることは当然で、その点も含めて、以下に少し詳しく範囲も広げて考察することにする。

上述したように齧歯類を用いた研究から、黒質緻密部と腹側被蓋野からのドーパミン系、それぞれA9とA10、の支配領域(ターゲット投射野)は異なるとされてきた。すなわち、A9線維は大脳基底核(線条体)へ、A10線維は大脳新皮質と辺縁系へ投射するというものである。しかし霊長類においては、このようなはっきりした区分はみられず、傾向はあるが、共に両者域に投射するように構成されている。ドーパミン細胞の軸索は無髄で活動電位の速度も遅く(1~5m/sec)、興奮性アミノ酸(グルタミン酸、アスパラギン酸)や抑制性アミノ酸(GABA)を伝達物質とする神経回路(投射)系のように情報を素早く伝えるという役割をもつ系ではなく、むしろ、標的ニューロンの活動を「調節」する役割を演じていると思われる。

ドーパミン線維は大脳新皮質に広く分布し、とくに前頭葉への投射はよく研究されている。ドーパミン線維の密度は前頭前野というよりも運動連合野(一次運動野を除く高次運動野)といわれる領野に高いといわれている。皮質へのドーパミン投射は運動の準備、指令を含む随意運動系の制御に関係しているが、線条体投射系は運動の開始と制御に関連している。

ドーパミン受容体(レセプター)は大別して2つ、すなわちD1ファミリー(D1, D5)とD2ファミリー(D2, D3, D4)がある。その主要なタイプは各々D1受容体とD2受容体である。また、澤口らのサルを用いた研究により、前頭葉の運動関連領野が担う随意運動のコントロールにはD1受容体の賦活が関わっていることが明らかにされている。前頭葉の運動関連域の高次神経活動とは自発性、能動性機能の発現に他ならない。表情、感情、意志の発現は、それが言語的表現にしろ、非言語的表現にしろ、調和的運動形態の調節から成立しており、この形態的基盤が、前頭葉におけるドーパミン終末とD1受容体にある。これが他の伝達物質、とくにGABAやグルタミン酸とシナプス結合を作ることにより作用し、投射線維と連合線維により海馬、帯状回、基底核、扁桃体、等々と連絡することにより、GABAやglutamateによる主要な情報伝達系をドーパミンが調節するという形で“精神・神経活動”が発揮されているのである。なお、ラットの線条体ではドーパミンがNMDA受容体による興奮性アミノ酸の作用を高めているというデータが得られている。ところで、精神分裂病にみられる陽性症状(幻覚や妄想)に脳内ドーパミン神経伝達の亢進が関与していると考えられてきた。臨床的事実としても、ドーパミン神経伝達を亢進させるアンフェタミン類(metamphetamine, d-amphetamine)とNMDA受容体を強力に遮断するフェンシクリジンをヒトに投与すると分裂病に類似の精神症状が惹き起こされることも知られている。

脳内ドーパミン作動性ニューロンの投射系

図の説明:脳における主要なドーパミン神経核は、線条体に投射している黒質緻密層、前頭及び帯状皮質、側坐核やその他の辺縁領域に投射している腹側被蓋野ならびに下垂体に対してドーパミン作動性の調節を行う視床下部の弓状核である。

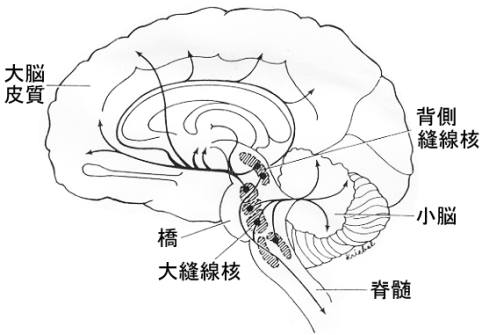

さらに中脳、橋、延髄の正中部に存在する縫線核(raphe nuclei)にはインドールアミン系のセロトニンが含まれ、これも中脳レベル(とくに背側縫線核)のものはカテコールアミン系(ドーパミン、アドレナリン)と一緒になって内側前頭束を作って視床下部領域(の外側部)をそこに分枝を与えながら上行し、大脳基底核(線条体、側坐核)、さらに大脳皮質(前頭前野、帯状回を含む広い領野)に到達する。セロトニンニューロン系は、トリプトファンから神経細胞内でトリプトファン水酸化酵素により合成されるセロトニン(serotonin, 5-hydroxytryptamine, 5-HT)を伝達物質とすニューロン系である。セロトニンはB1~B4と分類される脳幹内のニューロンで合成され、その軸索線維は脳幹、小脳、間脳、終脳に広く投射する。その様子は下の図に示されている。

脳内セロトニン作動性の投射

図の説明:脳でセロトニン作動性の主な核は、脳幹縫線核である。核は、やや拡大して描かれており、その広範な投射は著しく単純化してある。

セロトニン含有細胞群、すなわち縫線核の名称は次の如くである。すなわち、淡蒼縫線核(nucleus raphe pallidus; B1)、不確縫線核(nucleus raphe obscurs; B2)、大縫線核(nucleus raphe magnus),(nucleus paragigantocellularis lateralis;B3)、橋縫線核(nucleus raphe pontis; B5)、背側縫線核(nucleus raphe dorsalis; B6, B7)、正中縫線核・上中心核(nucleus raphe medianus・nucleus centralis superior; B8)、および内側毛帯にはさまれる橋網様被蓋核(nucleus tegmenti reticularis ponti; B9)である。

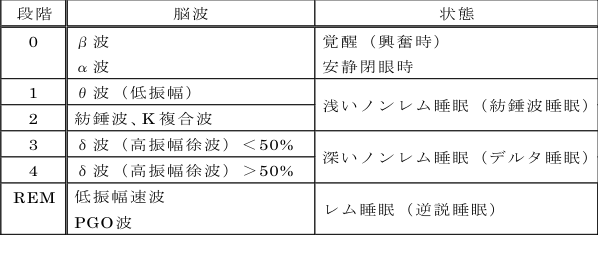

最近、セロトニンニューロンは、規則的な3~5 Hzの自発的スパイクを発することが明らかとなった(Aghajanian, 1985)。in vivoでの神経活動は覚醒レベルに依存し、この覚醒時に出現する自発的スパイクは、歩行運動、咀嚼運動、呼吸運動などのリズムが繰り返された時に発射頻度が増加し、注意を向ける行動(orientation)で抑制されると報告されている。